現在、医療技術の発展で日本人の男女ともに平均寿命は伸び続けており「人生80年時代」から「人生100年時代」と呼ばれる時代に移りつつあります。あなたは何歳まで働きますか?

多くの人は60歳か65歳で定年を迎え、その時に金銭に余裕があれば退職、不安がある方は再雇用や再就職といった選択をすることでしょう。今回は、定年後の仕事のもう一つの選択肢として注目されている、定年を迎えてからの起業「シニア起業」について紹介します。

1.「シニア起業」が注目される背景

定年後、個人事業主として起業をする「シニア起業」が増えている背景には、大きく3つの要因があると言えるでしょう。

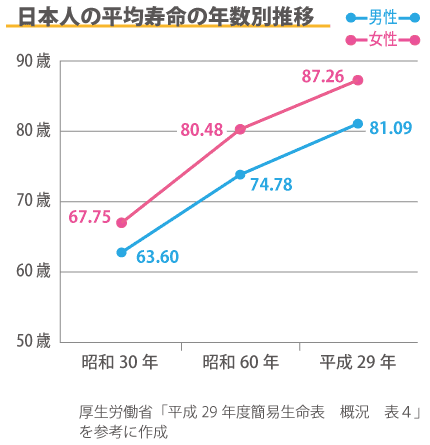

まず1つ目は平均寿命が伸びていることです。昭和の後半にはすでに人生80年時代が予想されていましたが、平成が終わる現在、人生100年時代が予想されています。下の表を見てみても、昭和30年から60年の30年間で10年、更に平成の30年間で10年と、平均寿命は20年伸びています。

生き物である以上は人間も生物として限界値はあるはずですが、最長寿の日本人で110年を超えている方もいるので、平均寿命は更に伸びると予想されます。親世代のイメージのまま、定年後をのんびりと無為に過ごそうという方には、あまりに長い時間が待ち受けています。

2つ目は、年金制度への不安、金銭面の不安があることです。現時点でも、「定年を迎える年齢」と「年金を受給できる年齢」がイコールでない方もいるように、今後も年金受給の条件が変更になり、生活設計の変更を迫られる可能性がないとは言えません。

年金が受給できることを前提にライフプランを考えるというリスクを取りたくない方は、働き続ける選択をすることになります。

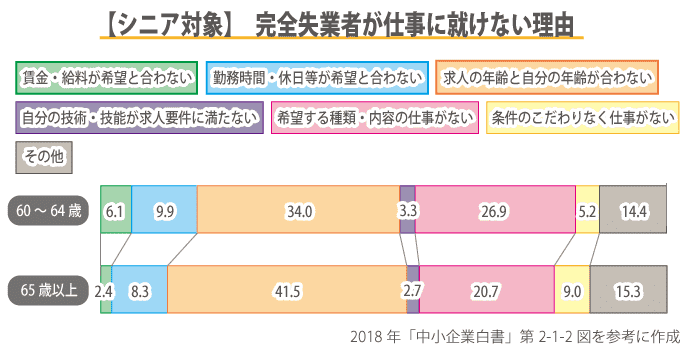

3つ目は、シニア人材の雇用実態に問題があることです。定年までビジネスパーソンとして働いてきた方は、苦労やストレスはあっても、その仕事に大なり小なりのやりがいを感じていたはずです。今まで働いていた会社から再雇用が認められ、同じ立ち位置で働ければいいのですが、実際には今までのキャリアを生かした仕事をしようとすると、なかなか条件に合うものがない傾向があります。。

下表に、シニアを対象に調査した「完全失業者が仕事に就けない理由」の結果をまとめました。表からもわかるように、最も割合の多い理由は、「求人年齢と自身の年齢の不一致」です。人生100年時代と言われるとおりに世の中が変わっていっても、定年した人材に対する固定観念は昔と比べても変わっておらず、その雇用の実態が旧態依然となっていると言えるでしょう。

2.「シニア起業」は無理せず、自分らしく

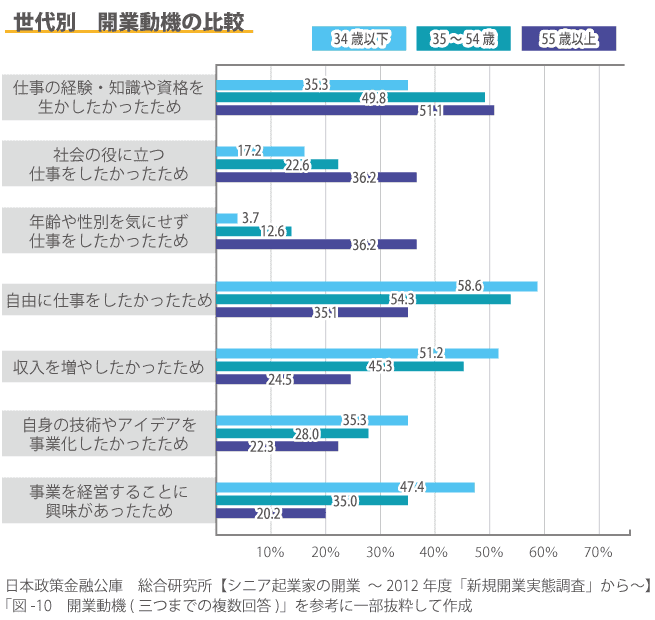

シニア起業家は、そもそも、若い世代と起業動機からして異なります。若い世代の起業動機は、仕事の自由度や収入を増やしたいといったものが多くを占めますが、シニア世代の起業動機は社会貢献、仕事の経験を生かしたい、といったものです。株式上場を考えるシニア起業家は他の世代よりも少ない、という傾向もあるようです。

これまでの経験を生かしつつ、やりがいを見出し、生きがいとする「無理せず、自分らしく」が、シニア起業の特徴と言えるでしょう。

3.「シニア起業」で成功するためには

シニア起業で成功するためには5つのポイントがあります。

| ①現役時代の経験や人脈を活用できる事業を選ぶ |

| ②起業資金に生活資金は含めず、年金も考慮して事業計画を立てる |

| ③事例を参考に、シニア起業家としての成功パターンを踏襲する |

| ④シニアが使える助成金や補助金を活用する |

| ⑤後継者を用意し、融資を通りやすくする |

どれも「無理をせず、自分らしく」につながるポイントです。

① 現役時代の経験や人脈を活用できる事業を選ぶ

あなたが長く勤めている業界があるなら、その豊富な経験と知識を活かした起業をしましょう。「経験はないけど、趣味でずっと続けていることで起業したい」というケースでの成功例もありますが、その場合が元々の本業と組み合わせたビジネスモデルを作り、強みを生かすようにしましょう。

例えば、本業で飲食店に勤めていて、1970年に流行した時からボードゲームが好きな方の場合、ボードゲームが楽しめるアナログゲームカフェを起業するようなイメージです。2019年時点でボードゲームが再流行の兆しを見せていますが、流行は繰り返すもの。経験も趣味も活かせる起業と言えるでしょう。

② 起業資金に生活資金は含めず、年金も考慮して事業計画を立てる

シニア起業は、くれぐれも生活資金を起業資金につぎ込まないようにしましょう。シニア起業の有利な点は「経験・人脈」等ですが、もっとも重要かつ資本でもある「体力・健康」の問題が出てくる可能性が多いにあります。今までは縁のなかった医療費などが増えるため、今までと同じような生活資金の考えでいると、起業はおろか生活も成り立たなくなるような事態もあり得ます。

なお、65歳前後で起業する場合、事業用資金の融資を受ける際には「年金はもう受給されていますか?」「年金の種類はなんですか?」などと融資担当者から確認されることがあります。起業する前に以下3点についてチェックし、失敗のない事業計画を立てましょう。

- 1.いつから年金が受給できるか

- 2.年金額は毎月いくら支給されるか

- 3.日々の生活費はいくらあれば生活できるのか、また生活費を年金で賄えるのか

③ 事例を参考に、シニア起業家としての成功パターンを踏襲する

「シニア 起業」のキーワードで検索すれば、シニア起業家の事例を参照することができます。事例は、各自治体のガイドブックにも見られるので、自分と似たような起業での成功事例がないか、情報を集め、良い点は積極的に真似しましょう。

シニア起業で成功するパターンをなぞるようにすると、失敗しません。例えば、自分が生まれ育った地域で、地域貢献として起業をすることは、自身の“恩返しをしたい”という気持ちがそのままモチベーションを高めることにつながり、成功へも近くなります。また、自身の夢ややりたかったことで起業をすると、知識もあり計画も練れているため、成功しやすくなります。他には、周りの方と一緒に複数人で起業を目指すことも、成功につながりやすい1つと言えるでしょう。

④ シニアが使える助成金や補助金を活用する

シニア起業の増加に伴い、シニア向けに助成金も充実しています。

低金利の融資に興味のある方は「女性・若者・シニア・主婦の起業を支援!日本政策金融公庫(国金)の支援金とは?」をご覧ください。

⑤ 後継者を用意し、融資を通りやすくする

中小企業の経営者の引退時期はだいたい68歳だというデータもあります。後継者については、前提として「事業規模の拡大」があり、その前提を踏まえたシニア起業を検討している方の場合、事前に検討しなくてはならない経営課題であると言えるでしょう。年齢制限のない融資もありますが、返済可能かどうかを融資担当者に説明する際、後継者の有無が融資の是非に影響する場面もあるでしょう。

シニア起業に、営業も経理も全て一人でやるような個人事業主タイプが多くなるのは、この後継者問題を考えずに済むためと考えられます。

まとめ

シニア起業を成功に導くポイントは、何よりも「無理をせず、自分らしく」です。生活資金をかけるようなリスクはおかさず、経験を活かせる手堅いビジネスモデルを構築することが重要です。

「人生は何事もなさぬにはあまりにも長いが、 何事かをなすにはあまりにも短い」、この言葉を聞いたことがある方はいるかもしれません。これはある小説家が述べた言葉です。「余り」と呼ぶには今後も長くなると予想される定年後の「余生」という時間、あなたは何をなしたいですか。