コロナ禍でテイクアウトが以前より人気になるなど、人々が密を避けるようになりました。他の分野でも、セルフレジ採用など「非対面型ビジネスモデル」への転換が求められる傾向です。

本記事では、非対面型ビジネスモデルに関心のある事業者向けに、事業分野ごとに非対面型ビジネスモデルの事例をご紹介します。 どんな非対面型ビジネスモデルがあうか、さまざまな事例を知ることで考えやすくなるでしょう。

非対面型ビジネスモデルとは?

非対面型ビジネスモデルとは、対面しないままお客様に対応し、営業を続けるビジネス形態のことです。非接触型ビジネスモデルや低感染リスク型ビジネスとも呼ばれます。 「非対面」とは「対面(=人と人とが顔を合わせる)」の反意語で、人と人とが顔を合わせず接触しないことです。

例えば、これまで店内での飲食のみ対応していた飲食店が、新たにデリバリーサービスを始めるという転換も非対面型ビジネスモデルの一例です。 非対面型ビジネスモデルへの転換には次のプロセスが必要です。

- どのビジネスモデルにするかの検討

- 計画立案

- 必要な費用の洗い出し

- 補助金などを含めた資金の検討

- 実施

対面のビジネスから非対面型ビジネスモデルへの転換したいと考えているなら、まずはどんな非対面型ビジネスモデルが注目される背景を確認したうえで、適したビジネスモデルを検討しましょう。

なお、非対面型ビジネスモデルを前提に「リモート」中心の事業経営を目指す人、創業〜事業経営で必要な事業手続きをオンラインで行いたい人は、こちらもあわせてご覧ください。

非対面型ビジネスモデルが注目されている背景

SDGs(持続可能な開発目標)として注目されているから

昨今、時事ニュースなどで「SDGs(エスディジーズ)」という言葉を目にする方も多いことでしょう。SDGsは2015年の国連総会で採択された、国連の定める国際目標です。SDGsでは「持続可能」「誰一人取り残さない」をコンセプトに、自然環境や経済の在り方などについて193の国(2015年サミット時点)が参加しています。 テクノロジーを利用し、人と人とが接触する機会を減らせば、人の移動量が減ります。飛行機や新幹線など公共交通機関の利用が減っていくことでしょう。

非対面型ビジネスモデルへの転換は、地球の温室効果ガスのもととなる「二酸化炭素の削減」にも効果を発揮すると推察されます。

移動時間短縮により生産性がアップし、コストが下げられる可能性があるから

非対面型ビジネスモデルは、リモートワークが前提です。

これまで直接会って行っていた会議や打ち合わせをZOOMやGoogle Meetなどのオンライン会議ツールで行います。単純に考えれば、クライアントとの会議のために往復1時間半かかっていた移動時間を別の業務に充てられるため、時間効率もよくなります。 毎月の会議のため、飛行機や新幹線の利用を頻繁に出張のあった企業であれば、会議をオンライン化することで交通費が削減できます。

また、移動に関する営業コストを下げるだけでなく、移動時間を別のことに割り当てられるため、生産性アップも期待できるでしょう。

IT導入補助金、持続化補助金などを受け取る条件の一つだから

新型コロナウイルスが原因で行動制限が始まった2020年3月頃から「コロナ禍に対応したビジネスモデルに転換しなくては」という社会的なムードが既にありました。

しかし、「非対面型ビジネスモデル」という言葉が一般的になったのは日本政府が非対面型ビジネスモデルを補助金で推進した同年5月頃からです。 非対面型ビジネスモデルに転換するための補助金は、補助額と補助率が優遇されているという特徴があります。 詳細はこちらをご覧ください。

参照URL:小規模事業者持続化補助金とは?対象者や活用例をわかりやすく解説

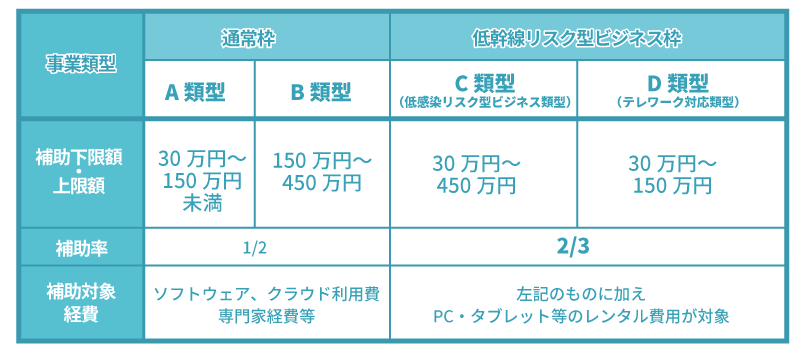

IT導入補助金の場合

IT導入補助金とは、ソフトウェアやクラウドサービスなどのITツールをビジネスに導入することで、より生産性をアップさせる目的で創設された補助金です。

IT導入補助金は2017年からスタートしていますが、令和元年度(2019年)と令和2年度(2020年)の補正予算で、新たに「低感染リスク型ビジネス枠」が追加されました。

- 低感染リスク型ビジネス類型・テレワーク対応類型の創設

参照URL:IT導入補助金の通常枠とは?対象となる要件も解説

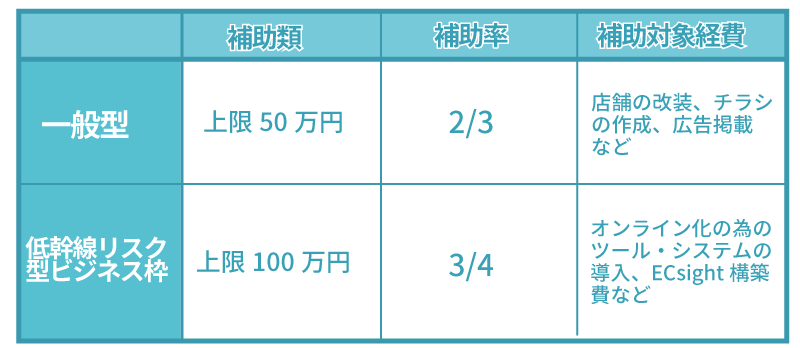

持続化補助金の場合

持続化補助金(正式名称:小規模持続化補助金)とは、販売促進のためのホームページ作成などの経費が補助対象になる、商工会議所主導の補助金です。平成26年(2014年)から運用されていますが、持続化補助金でも、新たに「低感染リスク型ビジネス枠」が追加されました。

- 低感染リスク型ビジネス枠の創設

詳細はこちらをご覧ください。

日本商工会議所|小規模事業者持続化補助金

非対面型ビジネスモデルの例:業種別

実際にいま自分が取り組んでいるビジネスを、非対面型ビジネスモデルへ転換する方法を考えるのに、参考になる事例をみていきましょう。

ここでは非対面型ビジネスの転換に取り組めるよう、業種別に例をご紹介します。 今回、13の業種の例を紹介しています。以下のリンクから該当する業種を選んで読んでください。

業種別:非対面型ビジネスモデルの活用ポイント

- ①飲食業(飲食店・外食・デリバリー)

- ②美容業(美容院・ネイル・エステ・フィットネス)

- ③医療・福祉業(接骨院・介護・福祉・医療)

- ④自動車業(レンタカー・売買)

- ⑤ファッション・アパレル

- ⑥ECサイト・ネットショップ

- ⑦IT(web・アプリ・ゲーム・情報処理・システム開発)

- ⑧不動産(販売・仲介・内外装・リフォーム)

- ⑨スペース貸し(イベント会場、カフェ、倉庫)

- ⑩コンサル・士業(経営・税理士・社労士)

- ⑪フランチャイズ(コンビニ・クリーニング)

- ⑫教育業界(塾・スクール・社員研修)

- ⑬運送業

①飲食業(飲食店・外食・デリバリー)の非対面型ビジネスのモデルの例

ECサイト・ホームページでの販売

これまで実店舗でのみ営業していた飲食店であれば、新たにECサイト(ネット通販)やホームページを作るのも手法の1つです。

例えば、カレー店やラーメン店などなら、商品を冷凍保存やパウチなどで加工すれば、全国各地のお客様からの注文を受け、宅配で届けて販売できます。販売チャネル(経路)を増やせることになるでしょう。また、電話予約や問い合わせをオンラインフォームで受けるようにすれば、電話をとっていた時間を別の作業に回せるため、人件費の削減や作業効率アップがのぞめます。 もちろん、本来の目的であるwebサイトやホームページの宣伝・広告の効果も期待できるでしょう。

【ECサイト・ホームページの活用ポイント】

- 販売チャネル(経路)を増やせる

- 人件費の削減や作業効率アップがのぞめる

- webサイトやホームページがそのまま宣伝・広告となる

テイクアウト販売の実施

テイクアウト販売とは、店舗で調理した飲食物を顧客にお持ち帰り(テイクアウト)してもらう販売方法です。新しい生活様式として、今後もテイクアウト需要は継続し、飲食業界に定着するものと予想されます。 店舗のイートインだけでの需要が低く、食品の回転率が下がっていても、テイクアウト販売で原材料の回転率が改善するケースがあります。また、多人数での会食が避けられる中、家族やグループなどのまとめ買い需要も取り込める可能性が高い販売手法でもあります。

なお、店舗で調理する商品をテイクアウトにするなら、特に保健所への申請は必要ありません。新たに仕入れた商品をテイクアウトとして販売するなら、保健所への追加申請が必要です。 テイクアウト販売は、梱包材やスプーン・フォークなどの仕入れが必要で、原価率が高くなりがちです。原価率を抑えつつ、消費者の満足度が高い商品を開発することが成功のポイントです。 他にも従業員への教育・お客様への告知など必要です。

【テイクアウト販売の活用ポイント】

- 原材料の回転率が改善する場合がある

- イートインに抵抗のあるお客様を取り込める

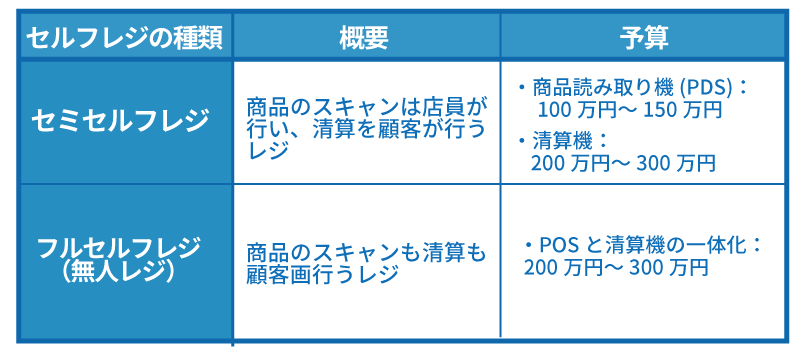

セルフレジ・キャッシュレス支払いの導入

大手スーパーやコンビニで「セルフレジ」は既に実施されつつあります。セルフレジとは、一部のレジ精算の動作を顧客自身に担当してもらうやり方、またはそのレジのことです。 一口にセルフレジといっても、実際には2種類があります。セミセルフレジとフルセルフレジ(無人レジ)です。

セルフレジの導入をすることで、レジのスタッフ(キャッシャー)とお客様が対面する機会を減らせます。感染症対策のPRになるだけでなく、レジ待ちの行列を解消を期待できます。また、レジ作業での負荷が減った分、商品補充など他の作業に注力できるでしょう。

【セルフレジ・キャッシュレス支払いの活用ポイント】

- 人件費を削減できる

- レジ待ちの行列を解消できる場合がある

- 感染症対策のPRになる

スペース貸しの実施

店舗にアイドルタイム(お客様が来店しない時間帯)があるのであれば、その時間帯に店舗の一部をレンタルする「スペース貸し」ができます。 飲食店でもスペース貸しをしている店舗は珍しくありません。 次のように個人・法人を問わずにアプローチし、スペースを活かして売上をつくることができます。

- 絵画、手芸作品などの展示・販売

- ギターやバイオリンなどの小音量楽器を使った演奏会

- こども向けの読み聞かせや手遊びイベント

また、活動がそのまま宣伝・広告となるため、新たな顧客獲得にもつながります。販売チャネル(経路)を増やすことにも貢献するでしょう。 最近ではスペース貸しのサイトもたくさんあります。

(スペース貸しの流れ)

- まずはスペース貸しサイトに利用登録をしましょう。

- お店の写真や会場の写真をサイトへアップロードします。

- レンタルする際の利用料やお願いしたいことなどを決めて、入力します。

- あなたのお店を借りたい人から連絡がきます。

【スペース貸しの活用ポイント】

- 利用していない時間でスペースを活かせる

- 取り組みがそのまま宣伝・広告となる

- 販売チャネル(経路)を増やせる

②美容業(美容院・ネイル・エステ・フィットネス)の非対面型ビジネスのモデルの例

ECサイト・ホームページでの販売

元々、美容業界では利益率を上げるため、サイドメニューとしてシャンプーやコンディショナーなど、店舗での物販を行っています。 ECサイト(ネット通販用のwebサイト)を持っていないなら、新たにECサイトを立ち上げての美容系のサイドメニューの商品販売をするのもよいでしょう。

ただし、商品がサロン限定品で、通販対応不可でないかの確認は必要です。ネイルチップなどの店舗オリジナルのものが望ましいです。 ホームページにスタッフブログやTwitter、Instagram等SNSの投稿を載せることで、お店の雰囲気をお客様に伝える工夫も忘れてはいけません。 電話予約や問い合わせをオンラインフォームで受けるようにすれば、電話をとっていた時間を別の作業に回せるため、人件費の削減や作業効率アップがのぞめるでしょう。

【ECサイト・ホームページの活用ポイント】

- 物販の売上が増える

- 人件費の削減や作業効率アップがのぞめる

- webサイトやホームページがそのまま宣伝・広告となる

セルフレジ(券売機)

新しい生活様式では、現金の受け渡しはひとつのリスクとされます。 セルフレジがあまり浸透していない美容業ですが、例えば1,000円カットや白髪染め専門店では、券売機を導入しているケースもあります。 お会計を自動化することでお客様へ接客する時間が増え、結果として顧客満足度が高まります。

【セルフレジ(券売機)の活用ポイント】

- 人件費の節約ができる

- 顧客満足度を高められる

- 感染症対策のPRになる

デリバリーサービス(出張対応)の展開

店舗ではなく車両の一部を改装し、お客様のご自宅に庭やお部屋などでカットやネイルなどのメニューを行う非対面型ビジネスモデルです。開業前であれば、店舗を持たないため、店舗家賃という固定費がかからないのが魅力です。 街を走る車両をラッピングすれば、美容業の宣伝・広告にもなるのでおすすめです。 マスクや手指の除菌などをしっかりし、美容師やネイリストがお客様に施術することで、感染リスクを大幅に減らせます。 齢者や子育て世代、介護など幅広いニーズが見込めます。 なお、訪問利用として介護サービスの一環とするのであれば、「福祉理美容士」という資格もあります。 参照URL:認証NPO法人日本理美容福祉協会 【デリバリー(出張)の活用ポイント】

- デリバリーだけであれば、固定費が低い(店舗家賃がかからない)

- 街を走る車両が美容業の宣伝・広告になる

- 高齢者や子育て世代、介護など幅広いニーズがある

③医療・福祉業(接骨院・介護・福祉・医療)の非対面型ビジネスモデルの例

オンライン問診の対応

オンライン問診とは、webシステムを使ってオンラインで問診すること、またはサービスのことです。感染症リスクを減らせるほか、事前問診で対面診療の精度が上がるため、以前から取り入れている医療施設もありました。

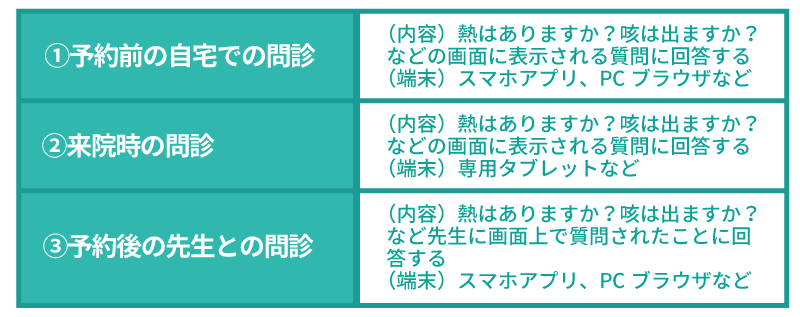

オンライン問診には、3つの種類として①予約前の自宅での問診②来院時の問診③予約後の先生との問診があります。

いずれも導入には、専門のIT担当者がいると心強いです。外部に任せるなら、希望に合う設計や予算かを知るために、複数の業者への見積(相見積)がおすすめです。 オンライン問診で、診断に活かす以外にも、顧客データとして分析すれば、集客にも役立てられます。

【オンライン問診の活用ポイント】

- 感染症リスクを減らせる

- 事前問診では対面診療の精度が上がる

- 顧客データ分析で集客に役立つ

web広告の活用

タウンページや地域新聞などに広告を出す地元密着型で、これまで特にオンラインでの広告配信を行っていなかったなら、web広告を打つことも検討しましょう。なぜなら、ネットで情報を得る人の数が圧倒的に増えているからです。 web広告にはリスティング広告やFacebook広告などが代表的です。いずれのweb広告も①低価格②柔軟な配信③広告を見せたいユーザーを絞り込める、というメリットがあります。

反面、①効果的に行うには専門知識が必要②外部に委託する場合は別途費用がかかる③定期的な見直しや検証が必要、というデメリットもあります。 web広告を多く打つと、地域外のユーザーも来院する可能性が上がります。顧客獲得が伸び悩む専門的なクリニックを開業している方には特におすすめです。

【web広告の活用ポイント】

- 安価な料金で柔軟な広告できる

- 地域外のユーザーも来院する可能性が上がる

- 呼び込みたい顧客層にアプローチしやすい

電子カルテや会議のオンライン化

医療現場では日々カルテや紹介状など多くの紙の資料を使っている傾向です。「電子化できるもの」と「電子化できないもの」に分けて、電子化できるものは電子カルテとして、システムに入力するなどの手順に変更することもできるでしょう。

手術記録などの診療情報も、電子カルテを採用すれば、これまで郵送や会議への持参で共有していたコストを削減できます。手軽に共有でき、紛失リスクが低くなるだけでなく、更新しやすく管理しやすいのが魅力です。 ただし、患者の診療情報は重要な個人情報にあたるため、システムやクラウドサービスには厳重な情報セキュリティと管理体制が求められます。

【医療現場におけるオンライン化の活用ポイント】

- 共有のためのコストを削減できる

- 手軽に共有でき、紛失リスクが低くなる

- 更新しやすく管理しやすい

④自動車業(レンタカー・売買)の非対面型ビジネスモデルの例

オンライン予約への対応

自動車業で現在行われている非対面型ビジネスモデルは、レンタカーのオンライン予約です。車種や日付を選べば、スマホやパソコンから簡単に車のレンタル予約ができます。予約をするユーザーが―24時間好きな時間に車を予約できます。 事業所側としても、予約の際に人が電話に出る必要はないので人件費の削減ができます。

【オンライン予約の活用ポイント】

- 人件費を節約できる

- ユーザーの利便性が高い

- 時間制限がないため、予約が入りやすい

オンライン商談への対応

レンタルではなく車の販売も、オンライン化できることはあります。従来は大きなショールームでの商談がメインでしたが、いまは車の商談でも「オンライン相談会」という形で非対面型ビジネスモデルに移行できるでしょう。 オンラインでの商談は子育て中や仕事が忙しい方などでも気軽に参加できるため、一定の需要があります。大切なのは、オンライン商談からいかに本契約に結びつけるかです。

オンライン商談の手順の一例をご紹介します。

- オンライン商談(お客様のご希望の車種などの詳細を伺う)

- オンライン見積提示(前回のご希望を反映した見積を複数ご提示)

- リアル試乗のご予約(ご希望の車種に実際に試乗していただく)

- お客さまのご意向の確認(ご不明点やネックの確認)

- ご契約

オンライン商談は、敷居が低いため顧客問合せを受けること自体は難しくないでしょう。しかし、商品の特性上、実際に受注に結びつけるには、対面での対応が最終的には必要な傾向です。

【オンライン商談の活用ポイント】

- 来訪が難しいユーザーにアプローチできる

- 興味を持った程度のライトユーザーの取りこみができる

- 動画やweb資料など非対面で提案できる

レンタカーサービスでの一部非対面対応

サービスでの一部非対面対応を検討しましょう。 「予約はスマホからできるのに、レンタカーを返す時はガソリンを満タンにして返さなきゃいけないから人と接触するよね」という悩みに応える事業者がいます。 最終的に車のカギの返却は必要ですが、ガソリンスタンドに立ち寄らずに済むというだけでユーザーが他者に接触する機会が減り、感染リスクが低くなります。

また、慣れない場所でガソリンスタンドを探しまわる必要もなくなります。 観光ニーズが見込めるレンタカー店舗に特におすすめです。

参照URL:たびらい|ガソリン満タン返却不要 ガソリン代込みのプランで、最後までゆっくり観光♩

【レンタカーサービスでの一部非対面対応の活用ポイント】

- 感染リスクが低くなる

- ユーザーの利便性が高まる

- レンタカーを敬遠するユーザーへアピールできる

⑤ファッション・アパレルの非対面型ビジネスモデルの例

ECサイト(ネット通販サイト)での販売

ファッション・アパレル店で実店舗のみを構えているのであれば、手軽な方法としてAmazonや楽天市場などインターネット上のショッピング・モールに出店することで販売チャネル(経路)が増えます。既にあるECサイト(ネット通販サイト)に出店をすることで、SNSで宣伝しやすく、販売チャネル(経路)が増えるうえに、自社のこだわりをユーザーへ伝えやすくなります。

自社でECサイトを持ちたい人は、まずはネット上の住所(ドメイン)を取得しサーバ契約するところからスタートしなくてはなりません。自由度高く集客やデザインなどすべて1から設計できる反面、コストがかかる傾向です。顧客情報を扱う以上、情報セキュリティについても配慮や対策が求められるため、初めてであれば、既存のネット通販サイトのスペースへの出店の方が敷居が低いかもしれません。

【ECサイト(ネット通販サイト)の活用ポイント】

- SNSで宣伝しやすい

- 販売チャネル(経路)が増える

- 自社のこだわりをユーザーへ伝えやすい

デジタル接客

ECサイトの充実で、現実の店舗の存在意義は次第に「商品の販売」から、何かを経験させる「体験型」へとシフトする傾向があります。 実店舗では商品の実物を手に取れる、販売員との会話を楽しむといった体験があります。これを「デジタル接客」に置き換え、顧客接点を増やすことで、ECサイトのユーザー満足度は高まる可能性があります。 デジタル接客のひとつ「チャットボット」は、あなたが買い物中の画面に「何かお困りのことはありませんか?」とメッセージを出し、まるで人と会話をしているような体験を提供します。

他にも、ZOOMなどの会議システムを使えば、「自宅にいながら販売員と会話したい」「店舗にある在庫を見せてほしい」といった顧客からの要望に応えられます。

【デジタル接客の活用ポイント】

- 顧客との接点が作りやすい

- デジタル接客はネット通販が苦手な層にもアプローチできる可能性がある

SNSで集客

個人のつながりから始まったTwitterやFacebookなどのSNSですが、今や企業も積極的に利用しています。 マーケティングの世界でも外すことのできないツールとなりました。 ただし、最近ではSNS広告も過熱しているため、フォロワー数を獲得してコンバージョン(成果)につなげるのにも専門的な知識が必要です。

<SNSでの宣伝手法>

- FacebookのFacebookページ

⇒個人の場合は実名制となっているFacebookですが、企業やグループであればその名称でFacebookページが作成できます。「いいね」を押してもらうと、共有されやすくなります。

- Twitterの#ハッシュタグ機能(狙うキーワードでグルーピングできる機能)

⇒「#お得なキャンペーン2021」などの特定の#(ハッシュタグ)を決めて、ユーザーに投稿してもらうキャンペーンを企画しましょう。キャンペーンに応募するユーザーがツイートすると、あなたのビジネスも同時に拡散されます。

- Instagramでのストーリーズ機能(投稿してから24時間で消えてしまう機能)

⇒短期間の限定キャンペーンやちょっとしたトピックの配信に利用できます。視覚を刺激することができる、画像や動画との相性がよいSNSです。 【SNS集客の活用ポイント】

- ユーザーとの距離を縮め、接点を設けられる

- 自分でやるならコストがかからない

- 比較的若い層にアプローチできる

⑥ECサイト・ネットショップの非対面型ビジネスモデルの例

オンラインイベントを開く

オンラインイベントとは、ユーザーとの接点をつくるのに最適のインターネット上のセミナー・イベントのことです。 例えばファストファッション最大手のH&Mオンラインショップでは、定期的に顧客向けに抽選でオンライン・ヨガや最新ファッションの発表会を企画し、ユーザー満足度を高めています。

ECサイトやネットショップは、そもそも直接の接触がないビジネスモデルです。実店舗のある販売と違い、ユーザーとの接点を作りにくいと言えるでしょう。 意識して、顧客接点を作っていく必要があります。

【オンラインイベントの活用ポイント】

- ユーザーとのつながりが作りやすい

- イベント模様を録画しておけば、SNS上の投稿に再利用できる

- ユーザー満足度を高める

オンライン試着

オンライン試着とは、Amazonなどで既に行われている、インターネットを介した試着手法です。ネット予約時に「オンライン試着」を選択すると、ユーザーは一定期間内に返品できます。商品が気に入れば、自動的にクレジットカードから代金が引き落とされます。返品回数が減ったり、他の商品も一緒に購入する「ついで買い」が期待できます。 「オンラインショッピングは便利だけど、試着しないで買うのは嫌」というユーザーに需要があります。

【オンライン試着の活用ポイント】

- 返品回数が減る

- 他の商品も一緒に購入する可能性がある

- サイズを気にするユーザー需要を取り込める

サブスクリプションサービスの開始

サブスクリプション(subscription:略称サブスク)とは、毎月購読・購入するビジネスモデルやサービスのことです。 国内では雑誌の定期購読を指す言葉でしたが、ここ数年、オンラインの動画配信サービスの利用や、食料品の定期購入など、さまざまなサブスクリプションが展開されるようになりました。一度契約されたら、解約されるまでは毎月一定の売上が保てます。 モノは持たない・所有しないことを美徳とする「ミニマリスト」も一定数いるため、毎月定額で利用したいユーザーニーズに応えられるでしょう。 洋服のサブスクリプションやバッグのサブスクリプションなども展開されています。物品のあるサブスクリプションの場合、在庫を循環させられるのが魅力です。

【サブスクリプションの活用ポイント】

- 一度契約されたら、解約されるまでは毎月一定の売上が保てる

- 毎月定額で利用したいユーザーニーズに応えられる

- 在庫を循環させられる

⑦IT(web・アプリ・ゲーム・情報処理・システム開発)の非対面型ビジネスモデルの例

オンライン商談

これまで実際に対面で合って行っていた商談を、Zoomなどでweb会議システムを活用すれば、オンライン商談できます。交通費が節約できるだけでなく、時間や場所の制約が少なくなり、感染症対策にも効果的です。

ただし、IT知識の薄い顧客層を相手にするケースでは、おすすめできません。顧客によっては「あそこは何でもオンラインでやるから、やりづらい」という評価を受けることもあります。 初回の商談は直接訪問し、2度目以降や定例会議はオンラインで行う、などケースバイケースで対応しましょう。

【オンライン商談の活用ポイント】

- 交通費の節約になる

- 感染症対策になる

- 時間や場所の制約が少ない

事例集動画の製作

今後は動画を使った提案をする企業も多くなることでしょう。特に、オンラインの商談であれば相性もよいです HPやYoutubeチャネルなどに掲載すれば、好きな時に閲覧できます。 動画は、アングルを変えて立体的な三次元のイメージや動きなども伝えることができるため、事例をわかりやすく伝えることも期待できるでしょう。

【事例集の動画の活用ポイント】

- ネット環境さえあればすぐに共有できる

- 立体的なイメージや動きを伝えやすい

- 時間や場所の制約が少ない

オンライン見積システムの導入

オンライン見積システムを導入すれば、見積もりの提示がインターネットを介して行えます。 保険のように複雑な要件のある商品も、条件を入れて、オートで見積が変化するシステムであれば、専門知識を持つ担当の手をわずらわすことなく、正確な見積を提供できます。

【オンライン見積システムの活用ポイント】

- 人件費の節約になる

- 見積を提示するまでのスピードが速くなる

⑧不動産(販売・仲介・内外装・リフォーム)の非対面型ビジネスモデルの例

非対面型の内見(バーチャル内見、セルフ内見)

VR(バーチャルリアリティ)の技術を使い、まるでそこにいるような感覚で内見ができる不動産サービスが出てきています。写真や文章だけでは伝わらない部屋のイメージを伝えられるだけでなく、とりあえず部屋を見たい顧客はバーチャル内見で、本気度の高い顧客は通常の内見と使い分けできます。 バーチャル内見できるようにするには、外部のVR会社などに依頼すると早いでしょう。初期費用はかかりますが、間取りが同じで部屋数の多いタワーマンションなど、内見需要の多いものであれば、効果的に活用ができると推察されます。

いきなりVR会社に頼むのが難しければ、動画でいろんな角度でくまなく動画撮影し、顧客の反応を見ることから、はじめてもよいでしょう。 また、通常は不動産会社が物件を案内し、顧客に説明するのが一般的な内見です。最近は、あらかじめ指定したポストなどで物件のカギをやりとりし、間に一切に人が入らない形の「セルフ内見」も利用されるようになりました。

【非対面型の内見(バーチャル内見、セルフ内見)の活用ポイント】

- 写真や文章だけでは伝わらないイメージをVRで伝えられる

- とりあえず部屋を見たい顧客はバーチャル内見、本気度の高い顧客は通常の内見と使い分けできる

- 対面でのサービスをなくすことで感染症対策できる

非対面での不動産契約

不動産会社の担当と直接会わずに、非対面で完結できるサービス展開も増えています。押印や直筆の署名が必要な重要書類・契約書は書留などの郵送でやりとりし、口頭での説明義務のある重要な説明などはZOOMなどのオンラインWeb会議システムで行います。 場所や時間の制約が少なく、忙しいユーザーを取り込みやすいほか、顧客とのやりとりをデータで残すこともできるので、「言った・言わない」のトラブルを減らせます。 また、遠隔地の顧客との契約もでき、販路が広がると言えるでしょう。

【ZOOMで不動産契約の活用ポイント】

- 場所や時間の制約が少なく忙しいユーザーを取り込みやすい

- 顧客とのやりとりをデータで残しやすくトラブルを防ぎやすい

- 遠隔地の顧客との契約もでき、販路が広がる

web広告

不動産会社は、興味・関心の高いと推測される「不動産周辺にいる人」にアピールするため、ポストインなどのチラシや看板などの広告に頼る傾向があります。 一方で、ネットで情報を得る人が増えているため、不動産の地域名などを検索したら表示されるように、リスティング広告やFacebook広告などのweb広告を打つのもおすすめです。

web広告は①低価格②柔軟な配信③広告を見せたいユーザーを絞り込める、というメリットがあります。一方で、①効果的に行うには専門知識が必要②外部に委託する場合は別途費用がかかる③定期的な見直しや検証が必要、というデメリットもあります。

また、不動産に興味のある人が集うオンラインスペース「不動産ポータルサイト」に、チラシや看板の画像アップするのもよいでしょう。周辺地域にいる人だけでなく、より多くの不動産に興味関心を持つ人にアピールできます。 【web広告の活用ポイント】

- 不動産の周辺にいない顧客にもアプロ―チできる

- より多くの不動産に興味関心を持つ方にアピールできる

- 低価格で効率的に広告を展開できる

⑨スペース貸し(イベント会場、カフェ、倉庫)の非対面型ビジネスモデルの例

スペース貸しとは、一般顧客や企業に対し、店舗の空き時間を時間貸しすること、またはそのサービスのことです。「その場所に魅力を感じてお金を払う」というビジネスモデルで成り立っています。

SNS広告での集客

近年では、「空いた時間に得意分野を教える」スキルシェア、「使っていない時間帯に車を貸す」カーシェアなど、オンラインコミュニティ内での貸し借り「シェアリングエコノミー」が活発になっています。 SNS広告を利用するだけでなく、「SNSで発信したらお得な特典」のような仕掛けを作り、スペースをレンタルしたユーザーの拡散を狙いましょう。

ただし、スペース貸しは、オンラインコミュティと相性がよいサービスですが、オンラインを苦手とする年齢層や、周辺地域にいる方にはアピールしきれていない場合があります。 年齢が高めな層または地域の方限定の、無料または割安でスペース提供できる日や時間帯などの仕掛けがあると、より活発な利用が見込めるでしょう。

【SNS広告での集客の活用ポイント】

- スペースをレンタルしたユーザーがSNSで拡散してくれる仕掛けを用意する

- オンラインを苦手とする層や、周辺地域の方にアピールする仕掛けも用意する

360動画での下見

スペース貸しは「場所の魅力」が核にあるビジネスモデルであるため、「実際に会場を下見したい」という顧客のニーズが高い傾向にあります。 そこで、360動画で下見ができるように工夫しましょう。 360動画(360°動画、360度動画)とは、バーチャルリアリティ技術の一種で、自分を中心に周囲を見回す動画のこと、またはその技術です。 Youtubeなどの動画配信サイトに投稿できるのも強みです。近頃では「360動画専用配信サイト」も登場し、注目されているため、広告にも利用できるでしょう。

【360動画での下見の活用ポイント】

- 時間や場所の制約なく顧客にアピールできる

- 会場の下見担当の人件費が節約できる

- 360動画そのものを広告として利用できる

オンライン+リアルのハイブリッドなスペース貸し

ビジネスセミナーなどで増えているのが、オンラインとリアルの両方に対応したハイブリッドなスペース貸しです。 コロナ禍で企業の新人研修など、大手を中心にオンラインスペースで行われています。スペース貸しにオンラインでのサポートやオンライン・イベントの開催もオプションで付けるとより幅広いニーズに応えることができます。

【オンライン+リアルのハイブリッドなスペース貸しの活用ポイント】

- 2種のスペース貸しによって、サービス単価が上がる

- イベントはリアルなスペース、フォローアップはオンラインの使いわけもできる

⑩コンサル・士業(経営・税理士・社労士)の非対面型ビジネスモデルの例

オンライン相談

経営や税金などのコンサル業や士業の方の相談をオンライン窓口にできます。ホームページの相談フォームや電話でのサポート、ZOOMなどのオンライン面談などでオンライン相談に対応することで、時間や場所の制約が少なくなり、電車代・タクシー代の移動費の節約もできます。

【オンライン相談の活用ポイント】

- 時間と経費を節約できる

- 移動時間がなくなり1日あたりに対応できる件数が増える

- webからの集客を相談につなげやすい

オンライン見積

士業は費用が高額なイメージが少なからず人々の間には根付いています。費用がネックで、相談から成約につながらないこともあります。 いくつかのよくあるパターンをピックアップし、オンラインで見積を出せるようにするとよいでしょう。オンライン見積をしたうえで問い合わせをする顧客であれば、料金が理由で契約につながらないケースを減らせるでしょう。

【オンライン見積の活用ポイント】

- 移動時間がなくなり、時間の節約になる

- 見積を出す手間が減る

SNS・オウンドメディア・YouTubeでの集客

士業はSNS・オウンドメディア・YouTubeと非常に親和性があります。動画には、難しい法律や税金の話をわかりやすく伝える能力があるからです。法律や税金の書類などの専門性が高いトピックでも、ユーザーが楽しく理解できるような工夫ができます。

なお、株式会社SoLaboのYouTubeチャンネル「士業進化論」では、士業の方に向けたWebマーケティングについてアニメーションで解説しています。 士業進化論(YouTube)

【SNS・オウンドメディア・YouTubeでの集客の活用ポイント】

- コンテンツを通して新規顧客を獲得できる

- 地域に関係なく集客できる

- 自社のサービスの内容や雰囲気・人柄までアピールできる

⑪フランチャイズ(コンビニ・クリーニング)の非対面型ビジネスモデルの例

オンライン説明会

説明会をオンラインにしましょう。参加しやすくなり、「ちょっと話を聞いてみよう」と考える人にも参加の機会を提供できます。動画やスライドなどの資料の共有ができ、自宅にいながらフランチャイズの良さや特徴を知ってもらえます。

【オンライン説明会の活用ポイント】

- 会場を手配する必要がない

- 場所の成約がなく気軽に参加してもらえる

- 「ちょっと話を聞いてみよう」と考える方にもアピールできる

LINE@の活用

個人間の、コミュニケーションSNSの代表格であるLINEの機能の一つに「LINE@」※があります。「LINE@」を使えば、ユーザーに説明会の告知やフランチャイズ・オーナーへの勧誘などをスマートフォンのプッシュ通知で行えます。キャンペーンやお得情報などを配信すれば、顧客育成(リードナーチャリング)※にもつながることでしょう。

※LINE@: LINE@はLINEの公開アカウントで、顧客をフォローアップするツールとして活用できます。通常、LINEでつながるにはQRコードなどから招待を受ける必要がありますが、LINE@は公開アカウントのためどんな人でもコミュニケーションしあえる「ともだち」になれます。 ※顧客育成(リードナーチャリング): さほど関心がない顧客との接点をつくり続けることにより、次第に顧客をビジネスのファンに育てることを意味するWebマーケティング用語

【LINE@活用の活用ポイント】

- 利用無料なのでコストがかからない

- スマートフォンのプッシュ通知で顧客獲得につなげやすい

- 顧客育成(リードナーチャリング)につなげやすい

非接触型の決済システム

コンビニなどは地域密着型ビジネスモデルなので、顧客に向けた非対面型ビジネスモデルはなかなか難しいかもしれません。しかし、店内で顧客と店員が接触する回数を減らすことはできるでしょう。 コンビニ大手(ファミリーマート、ローソン、セブンイレブン)では既にセルフレジが導入されています。電子マネーではSuicaなどの交通系I Cカードがタッチ決済できるということで人気です。

また、クリーニング大手チェーンではPayPayなどのQRコード・バーコード決済に対応しはじめています。 スタッフへカード・現金を手渡さずに済む非接触型の決済システムは、キャッシュレス志向の顧客や衛生面を気にする顧客に支持されています。 【非接触型の決済システムの活用ポイント】

- キャッシュレス派の顧客にアピールできる

- 支払いフローがスムーズになる

- 大手のキャッシュレスサービスのキャンペーンで集客できる

⑫教育業界(塾・スクール・社員研修)の非対面型ビジネスモデルの例

コロナ禍を経て、こども向けオンライン体験のサービスが増えています。キッズウイークエンドやSOZOWを始めとする教育プラットフォームでは、学校や習い事では体験できないこと(オリンピック選手にかけっこを習う、忍者訓練体験など)を、有料コンテンツとして提供しています。 塾・スクール・社員研修でもオンライン対応は必要となってくるでしょう。 オンライン体験レッスンにするには、システム構築や講師たちへの教育に時間や費用がかかります。

一方で、雨天などの天候不順で行えないケースのバックアップになることや、非対面型であることはアピール材料となります。 なお、文部科学省の発表した資料によると、コロナ禍で全国の大学の授業はオンラインで実施するところが半数以上となっています。

参照URL:大学等における後期等の授業の実施状況に関する調査

教育機関だけでなく、オンライン企業研修も増えました。 【授業・レッスン・研修のオンライン化の活用ポイント】

- 場所・時間の制約が少ない

- 講師と生徒双方の時間の節約ができる

- 雨天などの天候不順で行えないケースのバックアップにもなる

アプリケーション展開

教育系アプリは年々利用者が増えています。特に語学系のアプリは種類が豊富で、隙間時間を使って学習ができます。教育系アプリは自習用が主流ですが、アプリでオンライン授業ができる機能があると、生徒は自習と授業の両方をアプリ1つで完結できます。 パッケージとして販売すれば手離れがいいサービスとなるでしょう。

また、アプリ内の正誤データ・学習時間を分析して学習者のフィードバックに活用したり、教育内容をブラッシュアップしたりできます。

【アプリケーション展開の活用ポイント】

- パッケージとして販売すれば手離れがいい

- アプリ内の正誤データ・学習時間を分析して活用できる

教育マネジメントシステム

出欠席連絡や課題提出など、教育機関と家庭をつなぐ教育マネジメントシステムを採用するケースも増えています。教師の業務時間の節約になる、学習者や保護者の連絡確認がスムーズになる、という効果が期待できます。 また、大量に配られるプリント類をオンライン化して閲覧できるように管理すると、ペーパーレスにつながります。

【教育マネジメントシステムの活用ポイント】

- 教師の業務時間の節約になる

- 学習者や保護者の連絡確認がスムーズになる

- ペーパーレスにつながる

⑬運送業の非対面型ビジネスモデルの例

置き配・コンビニ受取・局留め

大手ネット通販「Amazon」では、これまでは対面での受取がデフォルトでしたが、商品購入時に「置き配」が初期設定になっています。また、最寄りのコンビニで荷物を受け取る「コンビニ受取」や最寄りの支店で荷物を受け取る「局留め」も選択でき、さまざまなユーザー需要をカバーします。置き配・コンビニ受取・局留めの活用で、運送会社は再配達をする人員を節約でき、荷物を受け取る側も時間に縛られません。

2018年11月に行われた経済産業省と国土交通省主催の「宅配事業と EC 事業の生産性向上連絡会」では再配達をいかに減らすかという生産性の向上がテーマでしたが、コロナ禍で置き配などが増え、宅配業の生産性が大幅にアップした結果が報告されました。

【置き配・コンビニ受取・局留めの活用ポイント】

- 受け取り方の選択肢が増え、ユーザー満足度が高まる

- 再配達にかかる人件費の節約になる

- 宅配効率があがる

サインの省略

最大手の宅配業者「ヤマト運輸」は2020年4月から荷物手渡し時の捺印・サインを省略していましたが、同年11月には公式ホームページのルールとして加えると発表しました。

参照URL:ヤマト運輸|受領印・サインの省略および非対面での荷物のお受け取りについて(2020年11月24日14:00更新

また、2020年4月から佐川急便も、荷物受取人が「非対面」を選んだ場合はサイン不要、日本郵便では荷物受取に方法に関わらずサイン不要としています。

【サイン省略の活用ポイント】

- 宅配効率があがる

- サイン時のペンの貸出がなく、感染リスクが減る

- ユーザー満足度が高まる

ドローン・無人配達ロボットの活用

AI(人工知能)を使って、ドローン・無人配達ロボットなどが荷物を配達する取り組みもはじまっています。全体的な普及には時間がかかりますが、宅配事業者の人材不足に対処するためには有効な方法だと考えられています。

【ドローン・無人配達ロボットの活用ポイント】

- 宅配効率があがる

- 宅配事業者の人材不足を補える

- ドローン・無人配達ロボットの活用自体が宣伝になる

まとめ

非対面型ビジネスモデルに関心のある事業者向けに、事業分野ごとに非対面型ビジネスモデルの事例をご紹介しました。

非対面型ビジネスモデルへの転換には①どのビジネスモデルにするかの検討 ②計画立案 ③必要な費用の洗い出し④補助金などを含めた資金の検討⑤実施というプロセスが必要です。

非対面型ビジネスモデルに切り替えるため、事例と活用ポイントを参考にして、いまの事業をどうするか、非対面型ビジネスモデルへの転換も視野にいれ、検討しましょう。