会社経営する上で知っておきたい資金調達方法のひとつに「従業員持株会制度」があります。

従業員持株制度を会社の規約で設定しておくと、資金調達することができます。今回の記事では、従業員持株制度の具体的な仕組みを解説します。いざという時の資金繰りに窮したときに備えて、知っておきましょう。

従業員持株制度とは?

従業員をたくさん抱えている企業や、上場している企業の多くは「従業員持株制度」を規定しています。

従業員持株制度は従業員持株会、社員特殊制度とも呼ばれ、会社は従業員に対し自社株を発行する必要があります。

会社の規約に従業員持株会について規定し、希望する従業員は会社が作成した持株会に入会することで自社株を購入することができます。

持株会に加入した従業員で自社株を分割し共同購入し、毎月決まった金額が給与から天引きで回収されるケースがほとんどです。

持株会に参加している従業員は、会社の株式で長期的な資産運用をすることができ、会社は株式を購入してもらうことで毎月安定した資金調達が可能になります。

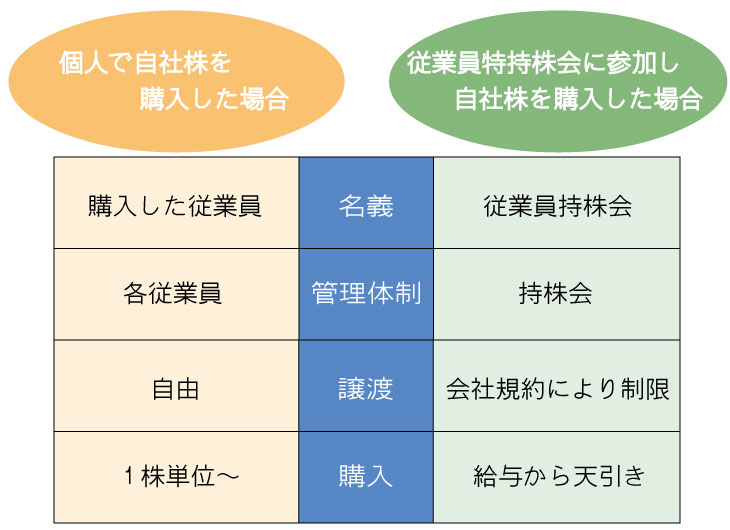

ここで注意が必要なのは、従業員個人が購入する自社株と、従業員持株会に参加し持株会に費用を支払い購入した自社株は名義や管理体制などが違う点です。

従業員が個人で会社の自社株を購入する場合、名義は購入した従業員個人で各従業員が管理します。よって自由に譲渡をすることが可能で1株単位からの購入ができます。

参加する従業員持株会によって自社株を保有する場合、名義は従業員持株会となり持株会が1株主として管理されます。

株式の譲渡は会社で設定した規約によって制限され、給与からの天引きによって購入します。

従業員持株制度で資金調達できる?

会社を経営している場合、売上が黒字であっても手元に現金がなければ倒産してしまうことがあります。

従業員持株制度を利用することで毎月安定した資金の調達が可能です。

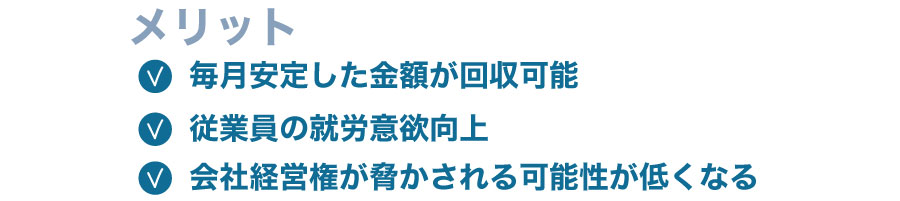

(1)従業員持株制度のメリットは?

前述の通り、従業員持株会を利用し従業員に自社株を購入してもらうことで、毎月安定した金額を回収することができます。

また、会社の業績が上がれば株価も上がるため、自社株を購入した従業員の労働意欲向上にも繋がるでしょう。

従業員に自社株を購入してもらうことで、従業員の会社への貢献度も高まり離職率も低下します。

離職率の低下によって新規雇用をする機会が少なくなるため、採用に必要なコストの削減にもつながるでしょう。

また、会社の株式全体のうち、従業員持株制度による自社株の保有率が高くなると第三者の株式保有率が下がるため、会社の経営権が脅かされる可能性を抑えられるのもメリットのひとつです。

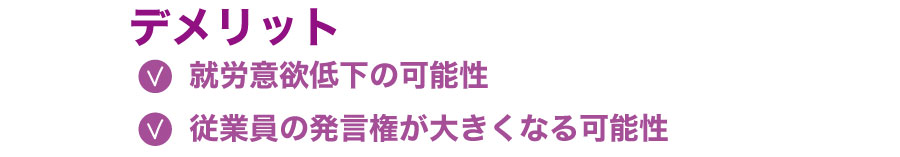

(2)従業員持株会のデメリットとは?

従業員持株会への加入は任意ですが、他の従業員が加入しているから加入しないといけないと半ば義務的になってしまっていることも少なくありません。

従業員が持株会への参加を強制的に感じてしまっている場合、就労意欲の低下につながる可能性もあるので注意しましょう。

また、毎月の給与から株式購入費用が天引きされているにも関わらず、十分な配当が支給されていない場合も同様に従業員の就労意欲の低下につながるでしょう。

会社の業績が良くなく、倒産の危機にある場合などは、持株会に十分な配当を支給できないので、従業員持株制度による資金調達方法は選択しないほうがよいでしょう。

その他に、従業員持株制度を利用し会社の株式の大半を自社株として持株会が所有した場合、会社経営の議決の際などに持株会の発言権が強くなってしまうため経営者と従業員の関係が壊れてしまう恐れもあります。

従業員持株会の活用

会社の従業員数が増え、資金調達方法の一つとして従業員持株制度を活用しようとした場合、いくつかのポイントを抑えて利用しましょう。

・会社の株全体における自社株数

会社が発行している株式のうち、従業員自社株会が保有する割合をきちんと考えましょう。従業員持株会が所有する割合が多すぎると、経営者の決定権が脅かされる場合があります。

・会社規則の設定

従業員持株制度についてしっかりと就労規則や労働協定などの会社規則に明記しましょう。

後のトラブル防止のためにも規定は必須です。

・会社の資金状況を確認

会社が倒産寸前の場合に自社株を発行しても、自社株を購入した従業員に十分な配当を支給することが出来ないので注意しましょう。

配当のない株式に対し毎月給与からの天引きで費用を支払うことは、従業員の労働意欲を下げる要因になります。

まとめ

従業員株式制度は、注意点を守り上手に活用することが大切です。

毎月従業員の給与から天引きによって費用を回収することで安定した長期的な資金調達をすることが可能になり、従業員の就労意欲向上にも繋がるでしょう。

会社の資金調達は、ご自身の会社の資金繰り状況を把握した上で行うことが重要です。資金調達方法で迷っている方は、税理士等の専門家へ相談しましょう。