今まで順調に仕事を続けていた人でも、ある日ふと「定年まで今の仕事を続けていけるかな?」と思うことはよくあります。近頃では、そんな人生の転機を迎えた「シニアの起業」が注目を浴びています。

今まで十分な経験を積んだからこそできる「シニア起業」は、若い頃にチャレンジする起業とはひと味違った魅力があります。

今回の記事では、シニア起業が伸びている社会的背景やシニア起業での創業事例などを、わかりやすく解説します。

目次

1.シニア起業とは?

WHO(世界保険機構)では、シニアの定義を65歳以上と定めています。65歳以上の方は他の年齢層の方に比べ、職業経験が平均30年以上とかなり豊富です。子育ての手も離れ、趣味に時間をとれるようになり、精神的にも落ち着き充実している時期と言えます。

「シニア起業」とは、そんな人生の成熟期を迎えたシニアが新たに起業にチャレンジすることです。これまで長年勤めていた会社を退職し、自分で会社を設立する、または個人事業主としてビジネスを始めるのです。

なお、シニア起業の定義は「シニアに向けて50~55歳ぐらいでの起業」が含まれることもあります。

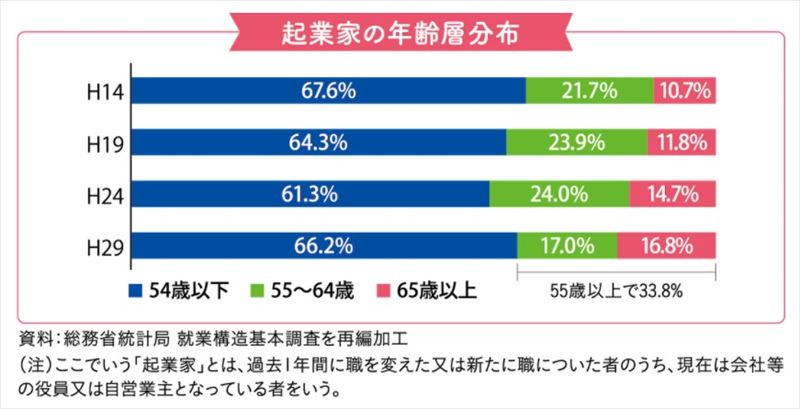

シニア起業の実態は、日本の総務省が定期的に集計している「就業構造基本調査結果」で把握できます。

上記のグラフによると、平成14年では65歳以上のシニア起業は10.7%でしたが、15年後の平成29年では16.8%と6.1ポイントの上昇となっています。起業家のシニア率は、女性と男性の性別性なく、どちらも徐々に伸びています。

2.シニア起業家が増加中!その背景は?

背景①健康長寿が伸び、定年が長くなった

テレビやネットなどのメディアでは「人生100年時代」という言葉がよく使われるようになり、街中でも、趣味に仕事に活き活きといそしむ60代をよく見かけるようになりました。

厚生労働省によると、2019年の平均寿命は男性が81.41歳、女性が87.45歳と過去最高を記録しました。日本人の平均寿命は2011年から8年連続で更新されており、近い将来、女性の平均寿命は90歳を超えるのでは、と考える識者も少なくありません。

【2019年の日本人の平均寿命】

| 男性 | 81.41歳 |

| 女性 | 87.45歳 |

※参照:内閣府|<平均寿命の推移>

背景②「課題先進国日本」にとって貴重なスキルを持つシニア層

日本の1954年~1973年は歴史的に「高度成長期」と呼ばれ、日本経済が大きく発展した時期でした。その時に開発された太平洋沿岸のコンビナート・東名高速道路などのインフラの多くが、2020年現在では末期を迎えています。

これに加え、高齢者を支える医療問題・社会保障の問題など、いまの日本には高度成長期時代のしわ寄せからきた「課題」が山積みです。そのため、シニアが働くことは労働力の確保という点でまず社会的に広く受け入れられています。

それだけでなく、シニア世代の起業は日本の課題を解決するひとつのカギとなるでしょう。シニア世代には、若い世代が知らない知識や経験が豊富にあるからです。

シニアの持つ経験や知識は日本政府も着目しています。現在ビジネスをしている最中のシニアに「事業承継」を勧めているのも、それが理由の一つです。

4.シニア起業のメリットと注意点

メリット①やりたいことにチャレンジできる

シニアは現役時代より子育てや仕事での負担が少ないため、好きな業種にチャレンジできます。家のローンを払いきった方や年金を受給できる方も多いため、「生活のためにやらなくてはいけない」という縛りを感じず、伸び伸びと事業をエンジョイできます。

メリット②過去の経験・スキル、人脈を生かせる

シニアの強みは仕事の経験や人脈が豊富なことです。過去何十年と磨いてきたスキルを、シニア起業ではそのまま活かせます。在職中に「実はこのあと起業を考えていて」と仲の良い取引先に話をもちかければ、あなたのスキルや人柄を買って、顧客契約やアドバイスをしてくれる方もいることでしょう。

メリット③定年がない

いまの日本の法律では定年は60歳ですが、2025年には定年が65歳となる見通しです。「持病もなく健康なのに、仕事をやめなくてはいけない。」「もっと働きたい。」こんな風に定年について不満を持つシニアも少なくありません。

シニア起業では定年を自分で決められます。「60歳で会社を退職したから、70歳までの10年間は個人事業主で働こう。」「会社を設立して、引退後は息子に事業を譲ろう」などの、自由な人生設計が可能です。

注意点①未経験ジャンルにチャレンジする場合、リスクが伴う

これまでやったことのない新しいことで起業する場合、新たな知識を取り入れるための勉強や設備などの初期投資が不可欠です。経験がないため、途中で上手くいかないことも多く、挫折を味わうかもしれません。

未経験ジャンルで起業するなら、同じ気持ちを持った仲間をつくり、日常的にコミュニケーションをとりましょう。未経験での起業でも、前向きな気持ちをキープできます。

注意点②最新のトレンドや技術を取り入れるアンテナが鈍りがち

現役時代には最新の商品やトレンドに詳しかった方でも、会社を退職し、電車に乗らない生活が続けば、情報源が希薄になるかもしれません。特に最近のビジネスの流行は、ネットを中心に移り変わりが早いです。

起業では、顧客のニーズを知ることがとても重要です。いまは幸い、ネット検索であらゆる情報や市場の傾向を掴めます。普段自分が見ないようなサイトやSNS(Twitter、Instagramなど)も積極的に見るようにすると、よりリアルな顧客のニーズが掴めることでしょう。

注意点③体力の低下や健康問題といったリスクがある

時間にゆとりのあるシニア世代ですが、現役時代と比べると通院などの健康関連の時間が徐々に増えていきます。そのため、「起業でバリバリ稼ぐぞ!」と現役時代と変わらない時間で働くと、無理が生じます。

起業には開業届や税金の申告など諸々の手続きも発生します。自分の健康を第一に、時間にゆとりあるスケジュールを組むと良いでしょう。

5.シニア起業で今注目を浴びている業種

業種①不動産業/物品賃貸業

不動産という専門知識が求められる業種では、豊富な販売実績や説明能力のあるシニアは輝く存在です。少子高齢化の現代ですが、今後は空き屋対策としてのリノベーション案件や超高額なデザイナーズマンション案件も増えています。

シニア起業の強みは、「お客さんにこれはウケるだろう」という信念を迷いなく通せる力です。例えば、取引先が多く交渉力のある方であれば、大手不動産会社にできないサービス(仲介手数料無料など)を実施し、顧客を獲得できます。最近ではZOOMを使ったオンライン相談も増えているため、ZOOMの使い方もマスターすると良いでしょう。

業種②コンサルタント業

コンサルタント業は業界経験の豊富なシニアにとって、高い親和性を持つ業種です。特に、会社経営のコンサルタントは常に経営者から求められているため、実績を持つシニアは起業しやすいジャンルです。

他にも、シニアに適しているコンサルタント業には以下があります。

- M&Aアドバイザー

- エンジニア・Sler(システムインテグレーション)、データアナリスト

- 人事・採用

- 土木設計(棟梁)

コンサルタント業でも、今は店舗窓口の相談に加えオンライン化が進んでいます。Webから予約でき、気軽に相談できる体制を作ることも起業時には検討すると良いでしょう。

業種③教育・学習支援業

教育業界で活躍しているシニアの方は多数いらっしゃいます。

教育業界でのキャリアは学校での場合「教師」⇒「主任」⇒「校長」というようにステップアップしていきますが、キャリアを積めば様々な年齢や地域の生徒に携わることができます。実際に生徒と話したことや指導した経験は、教育業での大きな財産です。

シニアの教育者は物腰の柔らかで落ち着いている方も多いため、生徒の心を掴みやすいのも大きな利点です。キャリアを活かせば、地元での塾の起業や本の執筆、講演会など様々なビジネスが可能です。

最近ではオンライン学習の市場も広がっているので、オンラインでの学習指導を視野に入れても良いでしょう。

業種④飲食業

長年、料理人として腕を振るってきたあなたなら、定年後に自分の店を持つのはいかがでしょうか。若い時に培った技術や目利きで、数々のお客様を喜ばせることが可能です。これまでのあなたの顧客に向け、「今度新しい店を出すんだ」と宣伝すれば、起業後もある程度の収益が見込めます。

飲食業はコロナ禍において、新たなステージに立たされています。特に最近飲食業界で増えているのはECサイトでの販売です。お店を出すときは感染症対策やテイクアウトなど、時代に合ったニーズを反映することでより顧客に選ばれる店となることでしょう。

6.起業アイデアを見つけるには? 過去の経験・スキル・人脈の棚卸しを!

自分はどんなジャンルで起業をすればいいかな?と思ったら、まずはあなた自身の経験の棚卸をすることがヒントにつながります。

①過去に経験した事柄を書き出そう

シニア起業で大切なのは、まず自分が過去にしてきたことの棚卸(=人生の棚卸)をすることです。就職で提出する「職務経歴書」のように、今までの人生で何を経験したのかをざっくばらんに記入していき、強みと弱みは何なのかを洗い出していきましょう。

(例)

| 22歳⇒〇☓大学部外国語学部を卒業

22歳⇒○×商事の商品部門へ配属 25歳⇒TOIECで800点 26歳⇒○×商事の海外営業部に配属 30歳⇒TOIECで900点 35歳⇒スペイン支部での日西海外折中案件を多数実施 38歳⇒スペイン人の妻と結婚、〇☓商事を退職 40歳⇒△☐商事のシニアマネージャーとして入社 45歳⇒スペインでの新規プロジェクトを立ちあげ |

取引が得意な方であれば、強みは「語学」「交渉力」「海外での人脈」となるでしょう。自分の強みを活かす仕事として、現役時代にしてきた業種と同じ業種でもいいですし、強みを活かせるのであれば全く新しいジャンルを開拓するのもアリです。

②自分のスキルを把握しよう

次に、自分の取り組みたい事業と自分のスキルを合わせる作業を行います。どういうことかと言うと、自分の持っているスキル(例、寿司職人)と自分の行う事業(例、ケーキ職人)があまりに違うと、ミスマッチで事業が軌道に乗らないためです。

(例)

| 自分のスキル | 自分の取り組みたい事業で必要なスキル |

|

|

上記を見ると、自分の取り組みたい事業では「会計能力」「ホームぺージ作成」「テイクアウトについてのノウハウ」が不足していると分かります。不足部分については自分でネット検索や書籍で調べながら勉強する方法や、セミナーや講座に参加する方法、外注して他者へ依頼する方法があります。

③培ってきた人脈を振り返ろう

これまでの仕事で「この人は定年退職しても付き合っていけそう」と思う人材がいるのなら、今度も大切にお付き合いしていきましょう。特に、起業後は会社などのブランド力がなくなるため、顧客をゼロから集客しなくてはいけません。

自分が元々していた仕事から顧客をひっぱって来られるのであれば、起業前準備としてはパーフェクトです。

7.シニア起業の起業資金はどうやって準備する? 注目の制度3つをご紹介

シニア起業の種類によっては、設備投資や運転資金でまとまったお金が必要になります。事業用の資金調達をするなら、公的金融機関の制度を利用するのがオススメです。

①日本政策金融公庫の「女性、若者/シニア起業家支援資金」

日本政策金融公庫とは、国の税金を使って運用されている事業資金の融資専門の金融機関です。日本政策金融公庫にはさまざまな融資プランが用意されていますが、「女性、若者/シニア起業家支援資金」はシニア起業をする方にオススメの融資プランです。

日本政策金融公庫のベースとなる利率は「基準利率」と呼ばれ、現在(2021年2月)は2.06~2.55%です。しかし、シニア起業では地方創生推進交付金※に該当する条件の場合、基準金利よりさらに低い特別金利が適用されます。

(地方創生推進交付金とは?)

地方自治体(例、埼玉県)が「地方再生計画」を立て内閣府に承認された場合、地方再生計画に記載された事業に対して地方自治体は交付金を支給できる。

【女性、若者/シニア起業家支援資金とは?】※金利(年利)は2021年2月1日現在

| 対象者 | 女性または35歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 |

| 資金のお使いみち | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金 |

| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

| 金利(年利) | (担保なしの場合)

※地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方 ※技術・ノウハウ等に新規性がみられる方

※地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 |

シニア起業家支援基金については、当サイトの以下の記事もぜひご覧ください。

②自治体のシニア起業家支援事業

一部の自治体では「シニア起業家支援事業」を行っています。例えば、東京都では「女性若者シニア創業サポート」として起業を支援するべく、通常より有利な条件での融資を実施しています。

【東京都の女性若者シニア創業サポート事業】

| 応募対象事業 |

|

| 応募資格 |

|

| 資金のお使い道 | 事業融資 |

| 融資限度額 | 1,500万円以内(運転資金のみは750万円以内)

※返済期間は10年以内(うち据置期間3年以内) |

| 金利(年利) | 固定金利1%以内 |

| 担保・保証人 | 無担保・無保証人 |

参照URL:東京都|シニア起業家支援事業(起業・第二創業を目指すシニア起業家向け助成金)

女性若者シニア創業サポートで融資を受けると、(公財)東京都中小企業振興公社が平成27年度から実施している「創業助成事業」(創業助成金)の申請要件を満たすことができます※。

※この他にも以下のように満たす必要がある要件があります。

- 経営経験が通算5年未満

- 納税地が都内である

- 創業予定地が都内である

※東京都の創業助成事業についての詳細は、必ず以下の募集要項もご確認ください。(令和3年度版募集要項)

東京都中小企業振興公社|令和3年度(2021 年度)第一回創業助成事業【募集要項】

③厚生労働省の生涯現役起業支援助成金

生涯現役起業支援助成金は、従業員の雇用をする中高齢(40歳以上)の事業主がもらえる助成金です。「中途採用等支援助成金」という助成金の「生涯現役起業支援コース」として位置づけられており、支給にはさまざまな条件があります。

【生涯現役起業支援助成金の概要】

| 対象者 |

|

| 受給額 | 起業時の年齢によって異なる。

|

| 問合せ先 |

|

参照URL:厚生労働省|中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

助成金の受給には書類審査と調査があります。自分が対象者に該当し、かつ、不受給者に当てはまらないかを、あらかじめ公式の要綱で確認することが大切です。

まとめ

豊富な経験と知識をもつ高齢者がイキイキと社会で活躍するシニア起業。日本全体にとっても課題を解決する糸口となるため、シニア起業を後押しする公的金融機関や自治体の支援も豊富です。

ただし、シニア起業には初期費用の準備や顧客確保などの注意点もあるため、早い段階での準備が大切です。自分のスキルを活かしつつ、オンラインなど時代の流れを汲んだジャンルで起業すると良いでしょう。