訪問介護やデイケアサービス会社の職員として長く介護業界で経験を積んだ人のなかには、介護事業で独立を考えている人もいるのではないでしょうか。

独立に際して、壁として立ちはだかるのが資金準備です。

訪問介護であれば、移動のための自転車や、車いす、事業所用の自動車など各種備品が必要です。店舗を構える場合はさらにテナントの敷金や改装料が発生するため、ある程度まとまった設備資金を準備しなければなりません。

そこで、今回は日本政策金融公庫(公庫)からの融資で資金調達する方法を説明します。

他の金融機関の場合、実績のない創業時に融資を受けることは難しい傾向です。公庫からの融資の場合、実績がない創業時でも融資を受けられる可能性があります。

公庫は地域社会の課題解決に取り組む介護事業の取組を、積極的に支援しているということが背景にあります。

実際に公庫の平成28年10月のニュースリリースでは、平成 28 年度上半期のソーシャルビジネス※関連融資実績が5,051 件(前年同期比 132.6%)、351 億円(同 117.8%)と、件数・金額ともに過去最高となったという発表がされています。

※ソーシャルビジネス:高齢者や障がい者の介護・福祉、子育て支援、環境保護、地域活性化など、地域や社会が抱える課題の解決に取り組む事業を指す

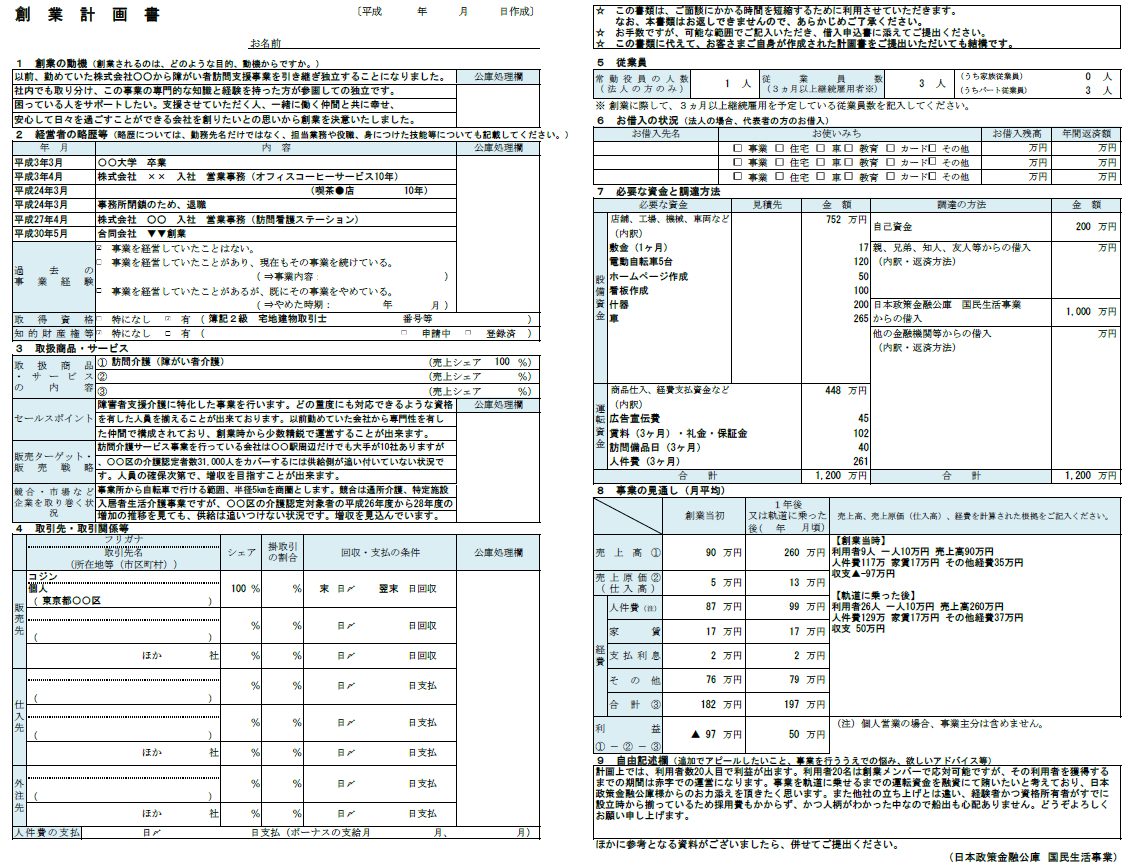

本記事では、実際に創業融資を受けることができた介護事業の創業計画書を見本として、融資担当者に伝えるべきポイント・創業計画書の作成時に意識すべきことを解説します。

1.創業計画書の入手方法

日本政策金融公庫の融資申込に必要な創業計画書は、日本政策金融公庫のホームページからダウンロードできます。次のリンクにアクセスし、創業計画書のテンプレートをダウンロードしてください。

日本政策金融公庫のホームページには業界業態別の創業計画書記入例が公開されていますが、そのまま参考にしても融資を受けることは困難といわれています。

業界業態ごとに融資担当者の評価を得やすいポイントを把握し、創業者の強み・売上の立て方・返済計画などをより具体的に記述していきましょう。

2.創業計画書のポイント

創業計画書を作成するうえで大切なことは、日本政策金融公庫の融資担当者から評価される傾向を理解し、創業計画書に反映させることです。

介護事業の創業融資のポイントは、次の4点です。

| (1)介護業界での勤続経験 |

| (2)自己資金 |

| (3)介護業界内の人脈 |

| (4)様々な介護サービスに対応するための人材を確保していること |

なお、当サイトを運営する株式会社SoLaboでは日本政策金融公庫の融資申請サポートを行っています。無料診断では、融資審査に通るか、創業計画書の作成方法などがわかるので、ご興味のある人はお試しください。

(1)介護業界での勤続経験

これから立ち上げる事業についてどの程度の経験を積んできたかは重要なポイントのひとつです。一般的に、事業の経験が浅ければ、売上の見通しを立てることも難しく、事業がうまくいく確率も低いと考えられます。具体的には、6年以上の経験を1つの目安として考えましょう。

介護の創業融資を受ける場合は、介護業界での勤続経験があるかどうかが重要になります。また、そこでマネジメントや人材管理などの経験があれば、経営やマネジメントの経験があるとみなされ、評価されやすい傾向です。

(2)自己資金

日本政策金融公庫から創業融資を受ける場合、日本政策金融公庫の担当者に自己資金の有無を確認される傾向があります。創業計画書にも自己資金の有無を記入する欄があるため、日本政策金融公庫から創業融資を受けるならば、自己資金を準備していることは重要なポイントです。

逆に、自己資金が少ないと、計画性をもって準備してこなかった人であると判断されてしまう可能性があります。

特に訪問介護事業など、設備要件のある事業の場合は物件取得などにお金がかかります。それを見越して計画的に自己資金を貯めていると、融資担当者から思われるだけの自己資金が必要となるでしょう。

(3)介護業界内の人脈

介護の創業融資を受ける場合、ケアマネージャーなど介護業界内に活用できる人脈を持っていると融資担当者に評価されやすいです。ケアマネージャーなど介護業界内の人脈から利用者の紹介を見込めると、安定した経営ができるであろうと考えられているためです。

開業直後は介護利用者の確保が死活問題になります。前職場やケアマネージャーと関係性が築けていれば、介護利用者を紹介してもらうことができるケースもあるでしょう。独立後の見込み顧客が期待できます。

(4)様々な介護サービスに対応するための人材を確保していること

介護の創業融資を受ける場合、様々な介護サービスに対応するための人材を確保できていることもポイントです。例としては、介護士・理学療法士・社会福祉士などの医療系資格保有者が挙げられます。

また、介護や医療に直接関係はありませんが、税理士、社労士、行政書士といったビジネスに役立ちそうな資格や、難易度の高い資格は記載すると評価される可能性があります。

3.介護開業における創業計画書の書き方

実際に当社が創業融資支援を行い、日本政策金融公庫の融資に通った訪問介護の創業計画書をもとに、訪問介護の開業に特化した書き方が必要になる「創業の動機」「経営者の略歴等」「取扱商品・サービス」の3項目について書き方を解説します。

創業計画書サンプルは訪問介護事業のものですが、通所介護事業でも考え方は同じです。

創業計画書の作成において、すべての業界共通で意識すべきポイント・注意点は次のリンクでまとめています。ぜひこちらも参考にしてください。

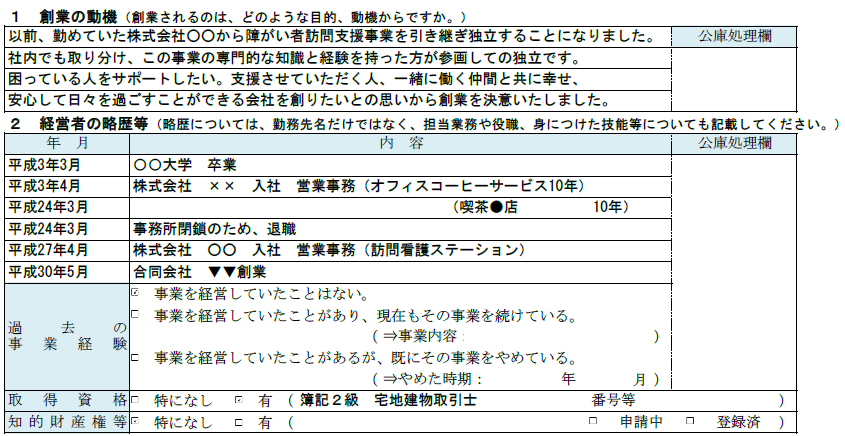

(1)創業の動機・経営者の略歴等

創業の動機・経営者の略歴等では、これまでの経験・経歴を通じて自身の能力をアピールしてください。経験をもとに事業が成功するイメージを融資担当者に伝えましょう。

実際に融資実績がある創業計画書から、融資担当者に評価されたポイントを解説します。

▼融資実績のある訪問介護の創業計画書から抜粋

①介護業界での勤続経験がある

上記の例の申込者は、前職が介護業界だったため、独立後も勤務時代の経験を活かせることがわかります。開業する事業と同じ業界経験があることは、事業に必要なスキルを自身が有していることを融資担当者に訴求しやすくなるため、事業の成功イメージを伝えるうえで重要です。

また、もし介護業界以外で勤務していたとしても、専門学校・大学等を卒業後の勤務経験はすべて記載します。これについては求人の履歴書と同様です。もし著名な学校や、創業する業界に関連する学校を卒業していれば、学校名も詳しく書いてください。

②介護業界内の人脈がある

上記の例の申込者の方は、「前職の事業を引き継ぎ独立」という記載から、開業直後から既存利用者からの売上見込みがあり、その後も前職場との人脈を活かして、売上拡大するポテンシャルがあることが予想できます。

日本政策金融公庫としては、融資したお金が返済されることを審査しなければなりません。その返済は事業利益で賄われるため、開業直後から売上見込みがあることを訴求することは、日本政策金融公庫に安心して融資を実行してもらうために重要な評価ポイントだと考えられます。

しかし、前職の事業を引き継いで独立するというのは比較的稀なケースです。

介護事業における一般的な独立開業の場合は、ケアマネージャーや提携している医療機関のリストがあるかどうかが売上拡大のための人脈を判断するポイントになります。提携しているケアマネージャーや医療機関との契約書があると信用力が増すので、可能であれば用意するほうが望ましいです。

③経営に役立つ資格を保有している

簿記2級については会計に関わる資格です。経営をする上で、会計知識は必要なので、加点要素にはなり得るでしょう。

その他、直接的に事業と関係ない資格でも、もっていることで評価されるケースもあるため、持っている資格はすべて記入しましょう。

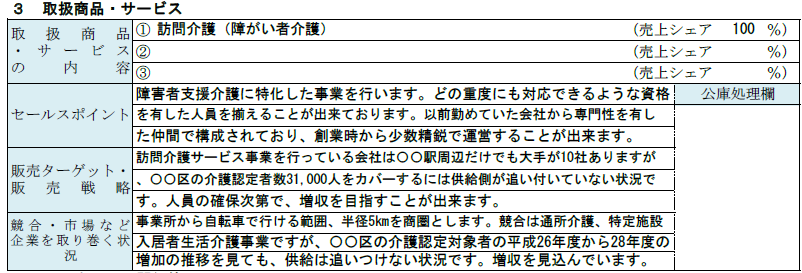

(2)取扱商品・サービス

「3.取扱商品・サービス」は、事業そのもののセールスポイントや戦略をアピールする項目です。事業戦略を通じて、創業する事業が成功するイメージを融資担当者に訴求します。

実際に融資実績がある創業計画書をもとに、融資担当者に評価されたポイントを解説します。

▼融資実績のある訪問介護の創業計画書から抜粋

①様々な介護サービスに対応するための人材を確保していること

「新会社は専門性を有した仲間で構成されており、どのような重度な障害者支援にも対応できる」という記載から、様々な介護サービスに対応できることがわかります。

様々な介護サービスに対応できることは、売上増大に直結するため、融資担当者に評価される傾向です。

なお、他の業界と比較して、介護開業において競合との差別化は意識する必要性は低いでしょう。それよりも、ケアマネージャーとの人脈や地域との繋がりがあることが強みになります。

今回の例の開業者の場合、以前勤めていた会社を引き継いでの独立になるため、それまで地域で付き合いのあったケアマネージャーや入居者の家族とのつながりなど、人脈があることが予想できます。

②開業する立地に介護需要があること

「介護認定者に対する介護サービスの供給が追いついていない」という記載から、開業直後から介護の需要があり売上が見込めることがわかります。

訪問介護は距離的な問題で限定されたエリア内でしかサービス提供ができないため、開業する立地の介護需要が高いということは売上見込みがあることを訴求するポイントになります。

当サイトを運営する株式会社SoLaboは、6,000件の資金調達実績の知見から貴社の強みなどを反映した創業計画書の作成支援を行っています。これから日本政策金融公庫の融資を検討している人は、無料診断からお問い合わせください。

4.介護事業の創業計画書を作成する際の注意点

介護事業の開業直後は資金繰りが厳しい可能性もあります。事業の見通しの項目を記載する際は、楽観的な数値で記載をしないようにしてください。

介護事業では人件費の支出が非常に多く、介護報酬の支払いも遅いため、運転資金の運用が難しいことを融資担当者は知っています。

開業当初の事業見通しが赤字だからといって、融資審査で必ず落とされるということはないでしょう。重要なことは、いつ黒字転換するのかをきちんと試算し、正直に記載することです。

創業計画書サンプルでも開業直後は赤字試算ですが、今後の経営を具体的な数字に落とし込んだ計数計画が緻密だったため融資を受けることができました。

まとめ

今回解説してきたように、融資審査では事業に関する資料を綿密に準備する必要があります。日本政策金融公庫の融資を初めて受けようと準備する人にとって、簡単な準備とは言えないでしょう。

創業計画書の作成に不安があるという方は、作成をプロに代行してもらうという手段もあります。

「創業融資ガイド」を運営している私たち株式会社SoLabo(ソラボ)も国の認定支援機関として日本政策金融公庫の資料作成代行や、面談へのアドバイスなどをしています。

これまでに6,000件以上をサポートしてきた実績がありますので、さまざまな業種に対応可能です。相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。