入社日を月初に、退職日は月末の前日にするだけで社会保険料が削減できることをご存知でしょうか?社会保険料は少しの工夫で削減することが出来ますので、参考にしてみてください。

なぜ入社日と退職日を工夫するだけで社会保険料が削減できるのか?

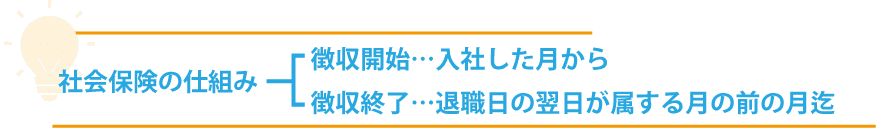

社会保険の仕組みを理解しよう

社会保険料は、『入社した月から徴収』が始まります。また、いつまで社会保険料が徴収されるかというと、『被保険者資格を喪失した日の属する月の前月』まで徴収されます。 被保険者資格を喪失した日とは、退職日や死亡日の翌日を意味します。

被保険者資格を喪失する日は、退職日の翌日です。たとえば7月31日に退職すれば、被保険者資格を喪失した日は8月1日となります。

なぜ入社日は月初、退職日は月末の前日の設定が社会保険料削減になるのか

事例1と事例2から、社会保険料削減の実例を見ていきましょう。

《事例1》

株式会社ガイドに平成27年3月28日に入社で平成27年7月31日に退職した方がいました。この方の労働月数は約4ヶ月です。 労働月数約4ヶ月に対して社会保険料は、3月・4月・5月・6月・7月の合計5月分徴収されます。

・社会保険料は、入社した月から徴収されるため、月末に入社しても、その月から社会保険料が徴収される。

・退職日の翌日の前月まで、社会保険料が徴収されるので、7月31日に退職しているのであれば、8月の前月である7月分まで社会保険料が徴収される

《事例2》

株式会社ガイドに平成27年4月1日に入社で平成27年7月30日に退職した方がいました。この方の労働月数は約4ヶ月です。 労働月数約4ヶ月に対して社会保険料は、4月・5月・6月の合計3月分徴収されます。

・社会保険料は、入社した月から徴収されるため、4月1日に入社すれば、4月から徴収される ・退職日の翌日の前月まで、社会保険料が徴収されるので、7月30日に退職しているのであれば、7月31日の前月である6月分まで社会保険料が徴収される

社会保険料削減による影響

約4ヶ月働いた方でも、入社日と退社日を少し工夫するだけで、社会保険料の会社負担分が2月分減少しました。 では、社会保険料2月分を削減することで、どれくらいの負担減少に繋がるのでしょうか?

(1)年齢が40歳未満で月額の給与が20万円だった場合

9,970円(健康保険料)+17,828円(厚生年金保険料)=27,798円 27,798円×2=55,596円 55,596円の負担減少に繋がります。

(2)年齢が40歳未満で月額の給与が30万円だった場合

14,955円(健康保険料)+17,325円(厚生年金保険料)=32,280円 32,280円×2=64,560円 64,560円の負担減少に繋がります。

(3)年齢が40歳未満で月額の給与が40万円だった場合

20,438円(健康保険料)+23,677円(厚生年金保険料)=44,115円 44,115円×2=88,230円 88,230円の負担減少に繋がります。

給与によって得する金額は異なりますが、入社日と退社日を少し工夫するだけで社会保険料の会社負担分を削減できます。

従業員を多く雇用している会社であれば、さらに削減金額が増加していきますので、今まで意識せず、入社日と退社日を決めていたのであれば、意識するとよいでしょう。

まとめ

入社日と退職日を意識して雇用するだけで、社会保険料は削減できます。ポイントは、入社は月初に!退職日は、月末前日にする!この考え方だけ知っておけば社会保険料を削減できますので、活用してみてください。