会社を設立する際には、本社所在地を定款に必ず記載する必要があります。また、会社の登記では、「他人が既に登録している住所と会社名と同じ組み合わせの登録はできない」という規制はありますが、規制の範囲外であればオフィスを自由に決めることができます。

よく耳にする「賃貸オフィス」以外にも「レンタルオフィス」や「バーチャルオフィス」、「シェアオフィス」といった種類があります。また、自宅をオフィスとして登記することも可能です。

この記事では、会社設立時にオフィスを選ぶ際に考慮すべきポイント、各オフィスの特徴などを紹介します。

目次

オフィス選びをするために整理しておくべき基準

会社を設立するにあたり、オフィスをどうするかは、決めておくべき項目の一つです。「自宅から近いから」や「築年数が浅く綺麗だから」という理由もオフィスを選ぶ際の基準のひとつではありますが、ビジネスの拠点となるオフィスの選択は、会社の信用度などにも影響を与えます。

ビジネス形態や状況によって細かな基準は変わりますが、オフィスを選ぶ前に整理しておくべき基準は「立地」「面積」「費用」です。

オフィス選びの基準1:立地

オフィスのある場所から、その会社がどの程度の実力がある会社を判断される傾向があります。立地選びはオフィス選びの中でも重要なポイントです。企業の中には、あえて一等地を選んでオフィスを構える企業もあるほどです。

立地を選ぶ基準は、クライアントが個人なのか法人なのかによっても変わります。法人では、会社の信用度がビジネスに影響を与えます。地価の高い場所をオフィスとすることで、それなりの賃料を支払うだけの体力がある会社と判断してもらうことができるため、会社の信用度を高めることが出来ます。

また、来客や打ち合わせが多い場合にはアクセスが良く、最寄り駅からの道順がわかりやすい方が案内しやすく、ストレスを感じることなく来社してもらえます。

BtoCのビジネスで、お客様が会社に来ることが少ない場合には、少し郊外の立地にすることで家賃などのコストを軽減することが可能になります。ビジネスモデルと照らし合わせ、何を基準に立地を選ぶかを明確にしましょう。

オフィス選びの基準2:面積

事業規模に合わせて最適な面積のオフィスを選びましょう。2人~3人で業務を行い、来客がまったくない事業の場合には、あまりに広すぎるオフィスも考えものです。1人あたりのオフィス面積はデスクワークの場合、おおよそ10㎡以内が目安と言われています。

面積は家賃や光熱費などの費用に影響するため、事前にしっかりと必要面積を割り出すようにしましょう。

また、造りによっては提示されている面積よりも狭く感じることもあります。なお、天井が低いと圧迫感があり実際の面積よりも狭く感じますが、天井が高いと広く感じます。

選んでから後悔することのないように、実際に足を運んで広さを確認するようにしましょう。

オフィス選びの基準3:費用

家賃や光熱費などは毎月発生します。一般的には、売上に対して8%以下に抑えることが理想的と言われています。

もちろん業種などによって8%では難しいケースも存在します。売上に対してどれくらいの費用ならば無理なく支払うことができるかという点もしっかりと考慮しましょう。

考慮すべき項目もまとめておく

土日や祝祭日など休日にオフィスを利用することができるかどうか、撤去や移転がしやすいか、共有で使用できる設備などはどのようなものが必要かなど、オフィスを選ぶ際に考慮しておきたいポイントもまとめておきましょう。

実際にオフィスを選んだ方が判断基準としていたものをいくつか紹介します。

- 土日や祝祭日など休日にオフィスを利用することができるか

- 撤去や移転がしやすいか

- トレイは男女別々のものがつかえるか

- 空調の効きについてオフィス内で差がないか

- 通信環境が充実しているか

- ゴミの回収や清掃はしてもらえるか など

オフィスタイプ1:賃貸オフィスの特徴

賃貸オフィスは事務所用ビルやテナントビルで賃貸契約を結び、自社のオフィスを確保するオフィス形態です。多くの方がオフィスを借りる=賃貸オフィスというイメージを持たれているのではないでしょうか?賃貸オフィスは小規模なオフィスから大規模なオフィスまで様々な広さのオフィスを探すことが可能です。

(1)賃貸オフィスのメリット

取引先や顧客の信用度を高めることができる

賃貸オフィスは契約に伴う審査が行われることが一般的です。会社の規模や売上状況、どのようなビジネスかを明確に提示する必要があります。

オフィスビルやテナントビル内にオフィスを構えるということは、契約に伴う審査を通過した会社ということになりますので、取引先や顧客からの信用度を高めることが出来る場合があります。

内装などを自由に設計することができる

賃貸契約でオフィスを借りることになります。内装は規定の範囲内で、借り主が好きなように設計することが可能です。個別の来客用スペースや、従業員のリフレッシュルームを作るなど、間取りを活かし働きやすい環境を作ることが出来るでしょう。

比較的セキュリティがしっかりとしている

きちんとしたセキュリティ会社と契約をしているビルが多く、比較的セキュリティはしっかりとしています。

不特定多数が利用するシェアオフィスと比べるとセキュリティ面は安心でしょう。

(2)賃貸オフィスのデメリット

創業前後は入居審査が厳しいこともある

賃貸オフィスは入居にあたり、ビルオーナーの入居審査をクリアしなければなりません。ビルオーナーは個人オーナーやデベロッパー、管理会社などが該当します。審査に明確な基準はありませんが、決算書や事業計画書などを提示し、会社の数字の実態や将来性、信用性をアピールする必要があります。

創業前後の場合には、提示できる情報が少なくなるため、入居審査が厳しくなる傾向にあります。創業前後の場合には、選べる物件が限られるケースもあります。

賃料の他、入居時に資金が必要となる

賃貸オフィスは毎月の家賃の他に、保証金などを契約時に支払う必要があります。賃料以外にかかる費用には以下のようなものが考えられます。

| 保証金 | いわゆる敷金と同じ意味合いです。法人契約で使われる表現です。

賃料の6~12か月分が相場です。 |

| 償却費 | 解約時等に保証金から無条件で差し引かれるお金です。

賃料の1~2か月分または保証金の10~20%が相場です。 償却無しの物件もあります。 |

| 礼金 | 賃貸オフィスではあまり見かけませんが、「礼金」が必要な場合もあります。礼金の相場は賃料の1~2か月分です。 |

また、オフィスとして利用するための内装工事や電気工事、OA機器などの備品の準備も必要です。

例えば、月の賃料が55万円の場合、契約時には保証金として330万円(賃料の6ヶ月分だった場合)です。

内装工事の相場は1坪10万円~30万円と言われています。35坪の場合、350万円~1,050万円かかります。加えて賃貸オフィスの場合、賃料の他にも机や椅子、OA機器など、初期費用としてまとまったお金が必要です。

退去時には原状回復が必要

事業拡大や費用削減など様々な事情から退去することになった場合、基本的には原状回復が必要です。原状回復は坪単価2万円~3万円が相場です。35坪のオフィスであれば、原状回復費用として70万円~105万円かかります。

また、賃貸オフィスの場合は契約期間終了までに原状回復工を終わらせなければなりません。契約期間終了の2週間前までには新たなオフィスへの引っ越しをする必要があります。

(3)賃貸オフィスを選ぶ際のチェックポイント

賃貸オフィスを選ぶ際には、駅など公共交通機関からの道順がわかりやすいかどうか、周辺にはどのような企業やお店が多くあるのかを調査し、地域特性を確認しましょう。また、オフィスビルのエントランスや、共有部分なども内覧の際にチェックしましょう。

取引先や顧客が来社する機会が多い場合には、ビルのエントランスも確認しましょう。エントランスは共有部分ですが、会社の印象に繋がります。明るく、入りやすいエントランスでないと、不安感を抱かせる可能性があります。

オフィスタイプ2:レンタルオフィスの特徴

レンタルオフィスとは、机やイスなど業務に必要な設備が備えられており、賃貸オフィスよりも比較的低コストで借りることができるオフィスです。ワンフロアを細かく区切り、複数のオフィススペースを設けて貸し出すなどのスタイルが一般的です。

また、共用部に会議室やミーティングスペースなどを併設していたり、総合受付のような窓口を設けているケースもあります。エリアやオフィスの広さによりますが、月額5~15万円で借りることが可能です。

(1)レンタルオフィスのメリット

立地条件の良い場所にオフィスを借りることが出来る

レンタルオフィスは利便性が高く立地条件の良いところにある傾向です。賃貸オフィスを借りるにはハードルが高いような一等地にオフィスを構えることも出来るでしょう。

初期費用を抑えられる

賃貸オフィスの場合、保証金は6ヶ月~12ヶ月程度ですが、レンタルオフィスは使用料の3ヶ月程度となるため、15万円~45万円が相場となります。また、業務に必要な基本的な設備は揃っているため、初期費用は大幅に抑えることが出来ます。

ただし、入会金や事務手数料などが最初に必要となる場合があります。

すぐに業務がスタートできる

業務に必要な基本設備が揃っているため、入居直後から業務をスタートすることが出来ます。賃貸オフィスの場合には、内装工事、通信機器の工事、備品等の設置などを行わないと事業をスタートすることが出来ません。

起業後の成長スピードに合わせて、事務所サイズを変更していける

レンタルオフィスは様々な広さが用意されています。最初は小さなスペースからスタートし、人数が増えてきたら広いスペースに契約を変えるという選択肢をとることが出来ます。賃貸オフィスと比べると、原状回復などが不要なので、成長スピードに合わせて最適な事務所に移動することが出来ます。

(2)レンタルオフィスのデメリット

自由に改装等はできない

レンタルオフィスは設備等の揃ったスペースを借りることになるため、内装や設置されている家具を自由に変更することは出来ません。

場合によっては隣の声が聞こえることも

レンタルオフィスはブースの間をパテーションなどで仕切り個室を作っているケースもあります。場合によっては、となりのブースの声が聞こえるということもあるでしょう。個人情報などプライバシーに配慮が必要な事業の場合には、完全個室になっているかどうかという点を重視して確認する必要があります。

使い方によって費用が高くなることもある

レンタルオフィスでは、会議室の利用や受付での電話対応代行など、様々なオプションサービスがあります。サービスの内容によっては、使用料に含まれるものもありますが、別途費用が必要なサービスもあります。サービスが細分化されており課金制をとっていることもあるため、賃貸オフィスと変わらない出費となる場合があります。

-レンタルオフィスで利用できる主なオプションサービス(例)-

|

人数が多いと利用は難しい

レンタルオフィスの場合スペースが狭いことが多いので、社長一人の会社や従業員が数名といった創業時の会社には向いていますが、社員数が多い会社には適していません。

(3)レンタルオフィスを選ぶ際のチェックポイント

登記できるかどうか

レンタルオフィスを選ぶ際のポイントは「法人登記」ができるかどうかを確認しておきましょう。レンタルオフィスの住所で法人登記を行うことは問題ありませんが、レンタルオフィスによっては登記を認めていないケースも存在します。

会社を設立する際には法人登記が必要ですので、法人登記ができるかどうかをきちんと確認しましょう。

運営会社の廃業のリスクは低いかどうか

レンタルオフィスは比較的新しい分野のビジネスです。そのため、参入している企業も大手の企業からスタートアップ企業まで様々です。

場合によっては運営している企業が廃業してしまうリスクもゼロではありません。一定期間レンタルオフィスを利用する予定である場合には、なるべく廃業のリスクの少ない運営会社を選ぶこともポイントの1つです。

オフィスタイプ3:バーチャルオフィスの特徴

その名の通り、業務スペースを構えず、事業を始めるにために最低限必要な住所や電話番号、FAX番号などの基本的な情報などを借りることができるサービスです。

働き方の多様化に伴い、テレワークやクライアント先で作業を行うなど、オフィスを必要としないビジネスモデルも多くなっています。しかし、法人として事業を行うためには、会社としての住所は必要です。オフィスを構える必要はないけど、自宅を会社の住所にしたくないという方におすすめなオフィス形態がバーチャルオフィスです。

(1)バーチャルオフィスのメリット

コストを抑えることができる

バーチャルオフィスの最大のメリットは、賃貸オフィスやレンタルオフィスよりも大幅に費用を抑えられる点です。

東京都内でのバーチャルオフィスの相場は、4,000円程度となっています。賃貸オフィスに比べたら1/100以下に費用を抑えることができる可能性があります。レンタルオフィスと比べてみても1/10以下の費用で利用できることもあるでしょう。入居時にかかる費用も1万円前後が相場となるため、初期費用も大幅に抑えることが出来ます。

一等地の住所が得られる

レンタルオフィス同様に、バーチャルオフィスも賃貸オフィスを借りるにはハードルが高いエリアの住所を得ることが出来ます。

オフィス用の住所と自宅を分けることができる

オフィスを構える必要はないビジネスモデルでも、名刺やホームページに住所を記載する機会はあるでしょう。会社を自宅にしてしまうと、自宅の住所が公になってしまいますが、バーチャルオフィスを利用することで、個人のプライバシーを守ることが出来ます。

(2)バーチャルオフィスのデメリット

事務所要件のある許認可は取得できない

人材派遣業や職業紹介業など、事務所要件を必要とする許認可が必要なビジネスの場合、バーチャルオフィスでは要件を満たすことができません。

法人口座の開設が難しい場合がある

過去に犯罪目的で作られた法人口座の多くがバーチャルオフィスを拠点としていた経緯があり、会社の実体がないと見なされ口座の開設が難しくなっています。バーチャルオフィスによっては、口座開設ができるケースもありますが、過去に同住所が犯罪などに使用されていたなどの経緯があると、法人口座の開設が出来ない場合があります。

-事業用資金の融資も受けられない可能性がある-事業を始めたばかりの会社にとって、創業融資は非常に有効な資金調達手段です。しかし、口座開設と同様の理由から、金融機関からの融資は難しいというのが現実です。もちろん必ず無理というわけではありませんが、きちんと事業を行っているということを証明しなければならないため余計な労力や手間がかかる可能性があります。 |

(3)バーチャルオフィスを選ぶ際のチェックポイント

こちらもレンタルオフィスと同様に法人登記ができるかどうかをきちんと確認しておきましょう。バーチャルオフィスはオフィス実態がないため、レンタルオフィス以上に法人登記が難しくなる可能性が高いです。

費用面だけで判断せずに、実際に登記実績があるバーチャルオフィスや大手が運営しているバーチャルオフィスを選ぶようにしましょう。

-利用できるサービスも確認しよう-

バーチャルオフィスでは、郵便物の転送サービスや電話転送サービス、電話代行サービス、ミーティングスペースの貸し出しなど、様々なサービスがあります。どのようなサービスがあり、使用料に含まれているサービスは何か、追加料金が必要なサービスは何かをきちんと確認しましょう。

オフィスタイプ4:シェアオフィスの特徴

シェアオフィスとは、オフィススペースを複数の企業や個人が共同で利用することをいいます。エリアがブースで区切られているものや広いワンフロアにテーブルがたくさん並べられており自由に利用できるものなど、シェアオフィスごとに特徴があります。

さまざまな業種と積極的にコミュニケーションを取って自分のビジネスに活かしたい方にはおすすめです。

(1)シェアオフィスのメリット

利用者同士で情報交換ができる

シェアオフィスの魅力はさまざまな業種の人たちとオフィスをシェアするという点です。そのため、利用者同士で情報共有したり新たな人脈作りができたりと、自分のビジネスに役立つ情報を得ることが出来ます。

レンタルオフィスよりも低コストで作業スペースを確保できる

シェアオフィスの都内の相場は約3万円と、レンタルオフィスより安い費用で借りることが可能です。創業直後で固定費をできるだけ抑えたい人や打合せがあまりなく一人で作業することが多い人は、低コストで作業スペースを確保することが可能です。

契約前に体験することができる

シェアオフィスでは、月契約以外に時間貸し(ドロップイン)を行っている場合があります。シェアオフィスの利用を検討している場合には、時間貸しを利用して事前に雰囲気などを体験することが出来ます。

(2)シェアオフィスのデメリット

セキュリティやプライバシーは注意が必要

不特定多数の人と共有しているということはセキュリティ面で特に注意が必要です。貴重品はもちろんですが、パソコンの情報管理などにも十分気をつけなければなりません。機密情報や顧客情報を扱う仕事や現金管理が多い業種はシェアオフィスには向いていないでしょう。

他の人の声などで集中できない可能性が高い

シェアオフィスには個室や半個室などブースとなっているタイプからコワーキングスペースで仕事をするタイプなどありますが、基本的には、オープンなスペースで仕事をすることが多いため、他の人の声などで集中できない可能性は高いです。

また、会話が盛り上がってしまい、作業が出来なかったということもあり得ます。利用者同士の関係性が近いという点はメリットでもあり、デメリットでもあると言えます。

(3)シェアオフィスを選ぶ際のチェックポイント

シェアオフィスを選ぶ際のポイントは、レンタルオフィスやバーチャルオフィスと同様に登記ができるかどうかを確認することです。

また、シェアオフィスよりも他の利用者と接する機会が多くなるため、どんな人が利用しているかも確認しておきましょう。事前に管理会社やオーナーにどんなタイプの人が多く入居しているかを聞いてみると良いです。

オフィスは借りずに自宅を事務所にする

事業内容によっては、人が来る予定もないので自宅を事務所にしたいという人や、使用していない部屋があるからそこを事務所にしたいという人もいるかもしれません。自宅をオフィスにすることで、事務所を借りるためのコストはかかりません。最もコストを抑えて創業できる方法と言えます。

(1)自宅を事務所にするメリット

家賃負担がなくなる

先にも述べたように、自宅を事務所として利用することで、家賃や入居時に必要となる初期費用などはかかりません。また、家賃の一部や水道光熱費など事業で使用している分に関しては必要経費として計上することもできます。入居審査なども必要ありませんので、事業もすぐにスタートできます。

通勤時間がなくなる

自宅が事務所ということは、通勤時間がなくなりますので、時間を有効に使うことが出来ます。毎朝、満員の電車にのって通勤するストレスから開放されるメリットはかなり大きいでしょう。

(2)自宅を事務所にするデメリット

仕事とプライベートの切り替えが難しい

自宅が事務所になってしまうと、仕事とプライベートの切り替えが難しく、場合によっては仕事に集中できないことも考えられます。

個人情報を公開することになる

名刺やホームページなどに自宅の住所を記載することになります。また、登記情報は誰でも閲覧することが可能なため、自宅住所で登記を行うと不特定多数の人に自宅住所を公開することになります。

住宅形態によっては法人登記が出来ない

自宅が賃貸物件の場合、事業用として使用できるかどうか大家さんに確認しておく必要があります。場合によっては登記できない可能性もありますので注意してください。

会社設立時の法人登記の流れと注意点

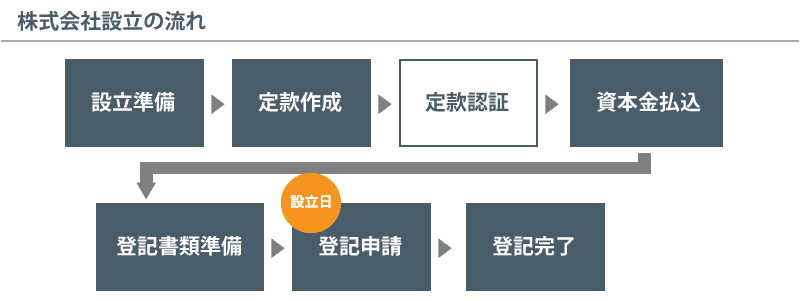

会社を設立する際には、設立準備(商号決定、印鑑作成、役員報酬設定、資本金額決定)を行い、定款を作成し、公証役場で定款認証を行い、資本金を振り込んで、法務局で設立登記を行う必要があります。

※会社設立の流れに関する詳細は下記記事に詳しく記載していますので、合わせてせてご確認ください。

会社設立で必要となる定款(会社運営で必要なルールや規則)には絶対的記載事項という、必ず記載しなければならない項目があります。株式会社の場合には、以下の6項目が絶対的記載事項です。

- 商号

- 事業目的

- 本店所在地

- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

- 発起人氏名又は名称及び住所

- 発行可能株式枚数

絶対的記載事項には「本店所在地」があります。本店所在地はオフィスを構える住所についての記載です。定款に記載しなければならない本店所在地は、最小行政区画までで問題ありません。

例えば、東京都千代田区外神田に本店がある場合には「東京都千代田区」までを本店所在地として記載することが出来ます。ただし、登記簿では「本店所在場所」の記載が必要となります。「本店所在場所」は「〇丁目〇番〇号」まで必ず記載します。(ビル名やマンション名は省略可能です。)

会社を設立するためには、本店所在地・本店所在場所が必ず必要となるため、定款作成までにオフィスを決めなければなりません。オィス形態ごとのデメリットでも触れましたが、住宅形態によっては法人登記を禁止しているケースもあります。事前に登記が可能かどうかの確認はきちんと行いましょう。

-登記した本店を変えることはできるのか-

一時的に自宅を本店として登記した場合や、移転などによって本店所在地を変更することは可能です。本店の住所変更では「定款の変更」と「移転登記手続き」を行います。

(1)定款変更

定款に記載している「本店所在地」が最小行政区画としている場合で、移転後の最小行政区画が変わらない場合には、定款変更の必要はありません。

| 例)定款の本店所在地:東京都千代田区

移転前 東京都千代田区九段南 移転後 東京都千代田区外神田 最小行政区画は東京都千代田区から変更がないため、定款の変更は不要 |

定款変更が不要な場合は、取締役会(非設置の場合は取締役の過半数一致)で移転先や移転日を決定することが出来ます。一方、最小行政区画が変わる場合(例 東京都千代田区から東京都中央区へ移転)は、定款の変更が必要です。定款変更を行う場合には、株主総会(特別決議)を行う必要があります。

(2)移転登記手続き

会社の住所を変更する場合には、本店移転登記という手続きが必要です。移転登記の手続きなど登記を変更する場合には、変更をする理由が発生した日から2週間以内に手続きを行う必要があります。

本店移転登記では、管轄内移転と管轄外移転で手続きが異なります。

〇管轄内移転

管轄内移転は、管轄する法務局が変わらない場合の手続きです。この場合は、1ヵ所の法務局での手続きとなるため、登録免許税は3万円です。

〇管轄外移転

管轄外移転は、移転前と移転後で管轄する法務局が変わる場合の手続きです。この場合は2ヵ所の法務局での手続きとなるため、登録免許税は2ヵ所分、6万円です。

まとめ

オフィスには「賃貸オフィス」「レンタルオフィス」「バーチャルオフィス」「シェアオフィス」と様々なタイプがあります。

BtoBでビジネスを行う場合や、頻繁にお客様が来社する場合には信用度の高い賃貸オフィスがおすすめです。一方で、賃貸オフィスは立地や面積にもよりますが、費用面での負担は大きくなります。

少数で事業をスタートさせる場合には、登記ができるレンタルオフィスからスタートするという方法もひとつでしょう。また、事務所を構える必要のないネット販売などWebを使用したビジネスの場合には、バーチャルオフィスを利用することで初期費用を大幅に抑えることが可能です。費用や面積、立地など、どこを重視すべきかを明確にし、自社のビジネスに合ったオフィスタイプを選択しましょう。

また、自宅以外のオフィスを選択する場合には、実際に現地に足を運んで周辺状況やオフィスの内部を確認するようにしましょう。