2020年から一気に普及した働き方「リモートワーク」。

今回は、リモートワークとはどんな働き方か、どんな課題があるかをテーマに、類語と比較しての意味の違い、メリット・デメリット、向いている職種・向いていない職種などの経営者として知っておくべき基礎知識、リモートワークに必要なもの・ツール・安全策について、どこよりも網羅的にわかりやすく解説します。

リモートワークを含めて事業の資金調達にお悩みなら、国が認めた経営問題に関する相談・支援をする認定支援機関の株式会社SoLaboにぜひご相談ください。経営アドバイスから、融資に必要な書類の作成、審査の進行管理や面談対策まで、事業者向けの経営サポートを行っております。

目次

リモートワークとは何か?テレワークなどの類語比較

リモートワークとは

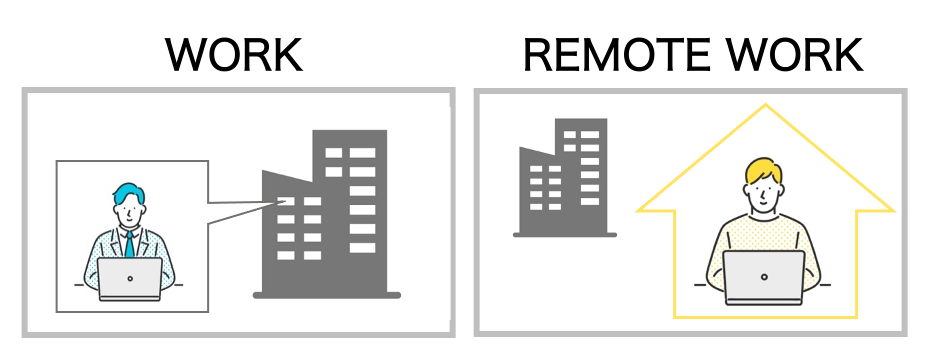

リモートワークとは、オンラインサービスを活用し、会社などの本来の勤務場所から離れて、その場所にいるときと同じように仕事をすること、またはその働き方のことです。

リモートワークの言葉の由来は、英語の接頭語「remote (遠い)」と「work(働く)」を組みあわせた英単語です。

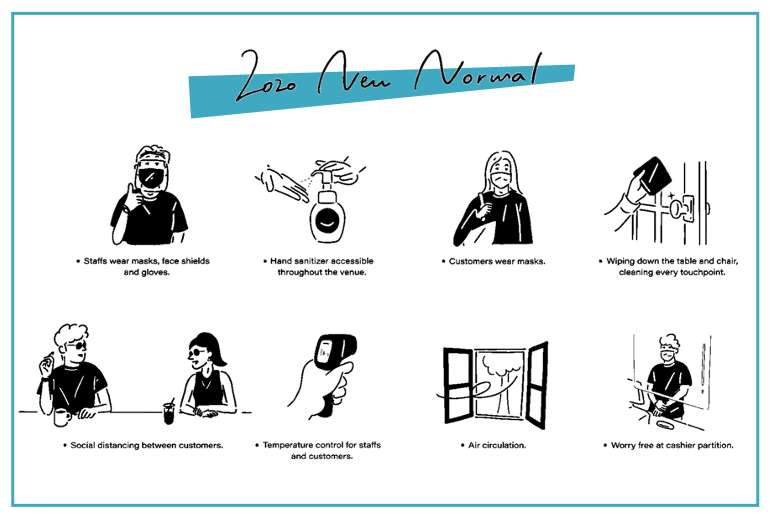

出社して顔を合わせずとも、非対面で仕事を行えることから、新しい生活様式(ニューノーマル)にあった働き方として注目されています。

会社から離れて仕事すれば「リモートワーク」と言えるので、働く場所は、オンライン環境さえあればどこでもOKです。自宅でも、カフェでも、ホテルでも、サテライトオフィスでも、シェアオフィスでも、コワーキングスペースでも構いません。

全ての業務をリモートワークで行うケース(フルリモートワーク)と、出社日はあるものの、一部の業務をリモートワークで行うケース(ハイブリッドリモートワーク)があります。

他にも、従業員の雇用形態・契約関係によって派生の名称はいくつかありますが、雇用・契約の条件にかかわらず、事業に従事していればリモートワークと呼べる、ということを覚えておけばよいでしょう。

また、リモートワークのポイントは「会社にいるときと同じように仕事する」という点です。場所が違えば、完全に同じように仕事をするのは難しいですが、文脈上、リモートワークは、仕事のやり方や働き方の手段が違うだけで、仕事内容や品質、成果については同等のパフォーマンスが求められる傾向にあります。

なお、自宅兼オフィスの個人事業主が、オンラインサービスを活用して自宅で働いた場合、一見、リモートワークとは呼べないように思えます。確かに自宅=会社で、会社からは離れていませんが、自宅兼オフィスの個人事業主でも、広い意味でのリモートワークと言えるでしょう。顧客の事務所に常駐するケース、顧客と対面で会議するケースなど「本来、働いているはずの場所から離れる」要素が含まれるからです。

テレワークとは:類語比較

テレワークとは、リモートワークとほぼ同じで、オンラインサービスを活用し、会社から離れた場所で、会社にいるときと同じように仕事をすること、またはその働き方のことです。

狭義では、テレワークを場所以外に時間にも縛られない働き方として定義するケースも見られますが、リモートワークとほぼ同じ文脈で使えると思ってよいでしょう。

ただし、英語の接頭語「tele(遠い)」と「work(働く)」という意味が同じ組みあわせで、こちらは日本独自の造語です。2020年のコロナ禍で、世界中でオンラインでの働き方が普及してきた結果、英語圏で使用される「リモートワーク」の方がより一般的になったということなのでしょう。

在宅勤務とは:類語比較

在宅勤務とは、会社員が自宅にいながら働くこと、またはその働き方のことです。

自宅でリモートワークする場合は、在宅勤務と言えます。つまり、在宅勤務は場所が自宅に限定されるため、「リモートワーク=在宅勤務」とは言えません。

在宅勤務には「会社から離れて」というニュアンスが含まれないため、「会社にいるときと同じように仕事する」ニュアンスがない使用例が目立ちます。そのため、オンラインサービスの活用は必須ではないと考えてよいでしょう。

紙の資料に向き合っていようが、ひたすら試作品を作っていようが、自宅でできる仕事であれば何でも構いません。

ただし、在宅勤務と表現できるのは、基本的には勤務先と雇用関係のある従業員の方です。

在宅ワークとは:類語比較

在宅ワークとは、自宅にいながら働くこと、またはその仕事のことです。内職と言い換えることもできます。自宅で仕事する人を「在宅ワーカー」とも呼びます。在宅ワークを副業で考える人も増えています。

リモートワークを自宅で行うなら「在宅ワーク」とも言えますが、会社などの雇用関係のない個人事業主が「在宅ワーク」と呼ぶ使用例が多いため、使い方によっては誤解を招く可能性があるので、注意しましょう。

経営者視点でのリモートワークのメリット

経営者視点でのリモートワークのメリットを見ていきましょう。

メリット1:有能な人材を確保しやすい・離職しにくい

従業員視点でリモートワークの声でよく聞くのは「通勤しなくていいから楽!」「仕事に集中できてモチベーションが上がる!」という点です。

経営者のメリットとして解釈すると「リモートワークをすれば、従業員が働きやすくなり、離職率が低下し、有能な人材確保につながる」という内容になります。

実際、過疎地の企業がリモートワークで都市部など遠くに住む有能な人材を確保する例もあります。今までであれば出会えなかった人材のリモートワークで、イノベーションにつながることも期待できるでしょう。

特に若い方を中心に、高い給与や企業規模よりも、仕事と生活のバランス(ワークライフバランス)を重視する人が増えています。リモートワークを実施していないだけで、有能な人材を逃すケースも予想されます。

「リモート」中心の事業経営を目指す方、創業〜事業経営で必要な事業手続きをオンラインで行いたい方は、こちらもあわせてご覧ください。

メリット2:固定費を削減できる

リモートワークをすると、それまで会社として必要だったオフィスの機能を縮小できます。デスクやコピー機はもちろん、電気・光熱費などの固定費全般、オフィスそのものも削減対象になるでしょう。賃料の節約のための本社移転やシェアオフィスなどが話題になっています。

また、通勤費や、対面の会議・面談がオンラインでのミーティングになったケースの移動費など、今までは削減しづらかった固定費も削減できるようになっています。

メリット3:非対面ビジネスモデルにしやすく資金調達しやすい

リモートワークを採用するだけで、対面する場面を避けた非対面ビジネスモデルとなります。非対面型ビジネスモデルは補助金・助成金の必要要件のため、リモートワークにすることで資金調達をしやすくなるといえます。

この資金繰りにも苦労しない点、従業員満足度があがる点、固定費削減できる点からも、事業継続にリモートワークが大きく貢献することがわかります。

経営者視点でのリモートワークのデメリット:課題と対応策

続いて、経営者視点でのリモートワークのデメリット、課題と対応策を見ていきましょう。

デメリット1:働き方が見えにくく管理しづらい

リモートワークの課題として上がるのは「働き方が見えにくく管理しづらい」というマネジメント方法についての懸念です。

リモートワークは、従業員の個々人の裁量に任せられるため、経営者・管理者としては「どう評価するか」が悩みの種になります。

成果指標が見えにくい業種では「パソコンやマウスが動いているかどうか」でサボりチェックを行っているようですが、何もしていなくても偽装できるツールが出てくるなど、システムに頼る管理ではイタチごっこになるでしょう。

一番よいのは、相手の目標達成に必要な気づきを促す対話を重ね、自発的な行動をサポートする手法「コーチング」を取り入れることです。

また、「会社として従業員の成果評価をどう判断するか」をきちんと考えるべきでしょう。目標と成果を記録する共通のシートを用意し、自身で立てた目標に対しての達成度で、評価制度の確立も大切です。

また、リモートワークは座りっぱなしになるため、従業員が健康に働けているか、孤独を感じていないかなど、ストレスチェックやメンタルヘルスへの配慮も必要です。

従業員個人の自己管理に任せず、会社としてリモートでの健康診断の委託対応や、定期的なストレスチェックを兼ねてのオンライン面談を実施するなど、健康面でのサポートがあるとよいでしょう。

デメリット2: 条件によってはコストが増加して生産性があがらない

リモートワークの導入が中途半端だと、コストが増加するだけで、生産性につながらないこともあります。

例えば、リモートワークに対応しているのが従業員のごく一部で、ほとんどの社員が今までと変わらない働き方をしている場合、メリットで言われる固定費の削減は微々たるものです。

リモートワークのメリットを活かすには、ビジネスモデルそのものを見直し、非対面型に業態転換するなど、大胆な変革をする必要があるでしょう。

デメリット3:リモートワークへの不満を放置すると事業経営が危うくなる

中には「リモートワークは不要」と主張する方もいます。リモートワーク不要論を掲げた反発があると経営が二分し、事業経営が難しくなるため、早急に不満の原因を突き止める必要があります。

リモートワークを否定する方は、次の条件に該当し、リモートワークに満足していないと考えられます。

- リモートワークに向かない職種である(*次の項目で解説)

- リモートワークに必要なもの・必要なツールが揃っていない(*本記事の別項目で解説)

- リモートワークを前提とした安全策がなされず、情報漏えいを心配している(*本記事の別項目で解説)

- ITに苦手意識がある従業員で、オンラインでの仕事に不満がある

- 管理者(従業員の上司)が知識・経験不足で、適切に対応できない

上から3つは、この後に説明しますが、人や職種によって、リモートワークの向き・不向きがあることは事実です。また、必要なもの・必要なツールが揃っていないと、満足にリモートワークできずに不満につながりやすく、安全策がなされていないと、不正アクセスや情報漏えいが起こることも事実です。

従業員の不満についての対処はオンライン面談で理解を促す話し合いをしたり、健康面でのサポートをしたりする必要があります。

部門などの管理者の知識・経験不足は資格の学習などで補いましょう。中でもCBT形式(試験センターにてパソコンで任意の日に受験できる形式)の「情報セキュリティマネジメント試験」がおすすめです。

リモートワークに向いている職種・向いていない職種

続いて、リモートワークに向いている職種・向いていない職種です。

リモートワークに向いている職種

基本、オンラインサービスを活用するため、特定の機材や場所が要求されない職種や仕事であれば、リモートワークが行えます。

【リモートワークに向いている職種一覧】

- 営業(法人営業・ルート営業)

- 事務(一般事務・経理・営業事務・人事・総務・法務・広報・マーケティング・カスタマーサポート)

- IT(S E[システムエンジニア]・プログラマー)

- クリエイティブ(デザイナー・イラストレーター・ライター・校正・編集・webデザイナー・webライター・クリエイター)

- 教育(各種学校の教員・塾講師・家庭教師・インストラクター・コーチ)

- 専門職(税理士・会計士・翻訳)

リモートワークに向いていない職種

成果を出すのが難しい、リモートワークに向いていない職種についても解説します。

【リモートワークに向いていない職種一覧】

- 小売や飲食、イベント・レジャー分野のサービス業

- 美容や医療、介護、福祉分野の職種

- 教育分野のその場にいる必要がある職種

- 保育士や幼稚園教諭製造業のその場にいる必要がある職種

- 運送業の各種ドライバー

- 調理師・栄養士・研究開発職・整備士・警察官・自衛官などの専門職

- 電気・水道・ガス・空調などの設備工事関連の職種

- 土木・建設・農林水産・畜産分野の職種

「その場にいることに価値がある仕事」はリモートワークには不向き

リモートワークに向かない職種は、共通して「その場にいる」ことに価値があります。

小売や飲食、イベント・レジャー分野のサービス業の接客や販売などの仕事も、その場にいなければ仕事にならないので、リモートワークはまず無理です。

美容や医療、介護、福祉分野の職種・仕事も、対人サービスの部分をリモートワークにするのは難しいでしょう。

教育分野は、動画配信などのオンラインサービスで対応できる職種と、どうしてもその場にいる必要がある職種で分かれています。保育士や幼稚園教諭は、子供を預からずに仕事はできません。

運送業の各種ドライバーも、車両の自動運転などが一般的にならない限り、リモートワークになることはありません。

製造業も、工場や倉庫での作業が自動化できない限り、リモートワークにはなりません。

調理師・栄養士・研究開発職・整備士・警察官・自衛官などの専門職や、電気・水道・ガス・空調などの設備工事、土木・建設・農林水産・畜産分野の職種も、まず、現場での仕事が必要なので、リモートワークは難しいでしょう。

なお、リモートワーク向きの職種にも、中にはリモートワークに向いていない仕事があります。

例えば、営業の中でも、個人向けの営業はリモートワーク向きとは言えません。すでに関係性のできている対象か、企業向けでないと成果が出にくいでしょう。

事務なら受付や秘書、電話応対をするコールセンターなどは仕事の場所が制限されるため、リモートワークが困難です。

リモートワークに向いている代表業種とも言えるIT分野についても、個人情報や機密情報を扱う契約上、情報漏えいを防ぐためにリモートワークが行えないケースもあります。

リモートワークに向いているとした各種学校の教員も、代替の教育サービスを提供できなければリモートワークはできないでしょう。

リモートワークをはじめるために必要なもの

リモートワークをはじめるのに必要なものは3つ、①パソコン ②ネットワーク環境③作業場所です。それぞれ、理想的な条件、望ましい条件、最低限求められる条件の3つを解説していきます。

パソコン、ネットワーク環境、作業場所の3つを軽く考えてリモートワークを行うと、情報漏えいなどを引き起こし、会社の信用問題に発展することもあります。

経営者としては、必要なものをそろえて、リモートワークをはじめるときには管理上の問題をよく検討しましょう。また、予算を確保できない場合、リモートワークを導入するための補助金もありますので、積極的に活用しましょう。

必要なもの①:パソコン

| 条件 | 概要 | 特色 | 管理 |

| 理想的な条件 | 会社からノートパソコンを貸与される。 | 会社の内外で、ほぼ同じようにシームレスに仕事できる。 | 従業員のワークスペースを仮想化〔*〕するなど、勤務時のパソコンに情報が残らず、紛失しても事業への影響が少ない状態である。 |

| 望ましい条件 | 仕事で必要なソフトウェアがすぐ使える状態にある。ログイン時のパスワード入力や情報セキュリティ対策など、会社の方針で管理される。 | ||

| 最低限求められる条件 | 自前でパソコンを購入して用意する。 | 会社勤務時とリモートワーク時のパソコン違う場合、シームレスな仕事はしにくい。 | 意思疎通やファイルの共有など、社内外の仕事でのやりとりに不都合がないことが前提。 |

| 会社の方針で管理されていない分、最低限、ログイン時のパスワード入力、情報セキュリティ対策は必須。 |

*仮想化とは、あるコンピュータでできることを、別のパソコンでシミュレーションできるように抽象化すること、またはその技術のことです。仮想化することで、会社のパソコンAを、自宅のパソコンBで操作できます。

必要なもの②:ネットワーク環境

| 条件 | 概要 | 特色 | 管理 |

| 理想的な条件 | VPN〔*〕など、利用者が限定された安全なネットワークを使用する。 | 会社の内外で、不正アクセスされることなく、安全に仕事ができる。 | 顔や指紋などのパーソナルデータや社員証カードなどの物理的な認証を組み合わせ、多重認証する。 |

| 望ましい条件 | 仕事用のネットワーク接続時にパスワードを入力し、認証する。 | ||

| 最低限求められる条件 | 個人で契約しているインターネットを使用する。 | 会社の内外で、仕事できるものの、不正アクセスの危険性がある。 | 最低限、接続用のパスワードを入力して、インターネットを使用する。オープンなインターネット(パスワードのかかっていないWi-Fi〔*〕)は使用しないこと。 |

*VPN(ブイピーエヌ:Virtual Private Network(バーチャル プライベート ネットワーク)とは、インターネットを介して、プライベートネットワークを拡張する通信網、あるいはその通信技術のことです。

*Wi-Fi(ワイファイ):とは、無線通信網、あるいはその通信技術や規格のことです。通信ケーブルでつながないでインターネットに接続できます。ノートパソコンやスマートフォン、ゲーム機など、あらゆる機器の通信で利用されます。

必要なもの③:作業場所

| 条件 | 概要 | 特色 | 管理 |

| 理想的な条件 | 自宅のほか、高速な通信環境が用意されたサテライトオフィスやコワーキングスペースなど。 | 必要に応じて働く場所を選択できる。 | 自宅以外では、利用可能な場所を予約・申請するなど、場所を管理する仕組みがある。 |

| 望ましい条件 | 会社から働く場所を指定される。場所を変更するなら、事前に相談・申請する。 | IPアドレスなどで制限をかけ、指定の場所以外で働くことができないよう管理する。 | |

| 最低限求められる条件 | インターネット(Wifiなど)が利用でき、机と椅子がある場所。 | 自宅が基本。部外者に画面を見られる心配がない場所が最低限の管理要件となる。 |

リモートワークで必要なツール

リモートワークで必要になるツールは3つ、①資料作成ツール、②テキストコミュニケーションツール、③ボイスチャット・ビデオ会議ツールです。仕事内容によっては他にも必要かもしれませんが、経営者として、この3つは最低限、用意する必要があるでしょう。

①資料作成ツール

資料作成ツールは、ビジネスで必要な資料を作成する手段です。業界によってもツールは変わりますが、一般的に普及しているのはMicrosoft社のOffice(オフィス)シリーズでしょう。

文書作成ならWord(ワード)、表計算・集計・管理をするならExcel(エクセル)、グラフィカルな提案資料を作るならPowerPoint(パワーポイント)が代表的です。パソコンに最初から入っているソフトウェアのイメージがありますが、個人利用でもビジネス利用でも、基本的には有料です。

最近では、パソコンにデータを残す形ではなく、ブラウザ〔*〕上で様々な資料作成を行い、データの保管も行えるクラウドサービス〔*〕も、積極的に利用されています。

代表的なものは、Google社のサービス。個人での利用は無料ですが、ビジネスプランを利用する方が安全です。文書作成ならGoogleドキュメント、表計算・集計・管理をするならGoogleスプレッドシート、グラフィカルな提案資料を作るならGoogleスライドが代表的です。

資料作成ツールにクラウドサービスを利用すれば、関係者の共有もwebページを連絡するだけでスムーズかつスピード感のあるビジネスが行えます。ただし、クラウドサービスには容量の制限があるため、情報の多い資料は扱いづらい欠点もあります。

理想を言えば、資料の用途に応じてクラウドサービスと兼用が望ましいですが、ビジネス利用にするとその分費用がかかるため、予算と相談しましょう。

*ブラウザ(browser)とは、パソコンやスマートフォンなどでwebサイトを閲覧するためのソフトウェアの総称です。Google社のChrome(クローム)や、Apple社のSafari(サファリ)などが代表的です。

*クラウドサービス(cloud service)とは、インターネットを介して、利用できるオンラインサービスのひとつで、どこにいても、どの機器からも、同じようにソフトウェアを利用できる特徴があります。サービスイメージを「頭上に浮かんでいる雲」に例えたことから由来する名称です。

②テキストコミュニケーションツール

テキストコミュニケーションツールとは、インターネットを経由したメールやチャットなどの文字(テキスト)を利用するコミュニケーション手段です。

最近では、ビジネス分野でも、メールより、チャットを利用したコミュニケーションが盛んになってきています。また、メールもチャットも、どの機器でもブラウザから利用できるクラウドサービスだと、より利便性が高まります。

クラウドサービスの代表的なテキストコミュニケーションツールとして、メールはGmail、チャットはLINEが挙げられます。個人で利用しているアカウントをそのまま利用するのではなく、ビジネス用のプランでビジネスメール、ビジネスチャットとして使い分けた方が安全です。

③ボイスチャット・ビデオ会議ツール

ボイスチャット・ビデオ会議ツールとは、インターネットを経由した音声(ボイス)や動画(ビデオ)を利用するコミュニケーション手段です。

なお、ビデオ会議ツールを映像なしで利用するとボイスチャットになります。ビジネスシーンでのボイスチャットツールは、ビデオ会議ツールと兼用で、特別な事情がない限り、わざわざボイスチャットツールを分けて導入することはありません。

ビジネスは関係者の合意なしに進めることはできず、会議なしに関係者の合意を形成することはできませんので、ビデオ会議ツールの選択は重要です。

代表的なビデオ会議ツールは、Microsoft社のSkype(スカイプ)、Zoomビデオコミュニケーションズ社のZoom(ズーム)です。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからも利用できます。

どれも無償版だと人数や時間などの使える機能の制限がありますが、無制限になるビジネスプランの利用がおすすめです。

ボイスチャットは、電話とは違い、インターネットを介しているため、電話代がかかりませんが、ネットワークに負荷をかけることになります。電話連絡の頻度が高いケースや、取引先がビデオ会議ツールを利用できないケースに対応するため、別途、電話を用意しても無駄にはならないでしょう。

リモートワークで必要な安全策

リモートワークは危ない?情報セキュリティを考えるヒント

情報セキュリティとは、情報漏えいや改ざん、不正アクセスなどが行われず、情報が正しく完全な状態を保つことです。

そもそも、ITに関係しないビジネス分野はないといってよい昨今の情勢を考えると、情報セキュリティの安全策(情報セキュリティ対策)なしに経営するのは、ハイリスクと言えるでしょう。リモートワークをする経営者は、今まで以上に事業を脅かす情報セキュリティのリスクを真剣に考える必要があります。

情報セキュリティを考える上で大切なことは、①「機密性」(Confidentiality)②「完全性」(Integrity)、③「可用性」(Availability)の3つだと言われています。

| 機密性(Confidentiality) | 情報は、業務上必要な人以外には扱えないようにする必要があります。 |

| 完全性(Integrity) | 情報は正しく完全に 保存する(破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保する)必要があります。情報をまるまる取り出すのではなく、一部を改ざんするコンピュータウイルスやサイバー攻撃があり、注意が必要です。 |

| 可用性(Availability) | 情報はいつでも好きな時に取り出せて、利用できるようにします。機密性と完全性が満たされても、情報を取り出して利用できなくては意味がありません。 |

一般的な安全策(情報セキュリティ対策)について詳しく知りたい方は、総務省管轄の「国民のための情報セキュリティ情報サイト」が運営されていますので、参照してください。

リモートワークの安全策:まずガイドラインを決めよう

ここからは、リモートワークに限定した安全策をご紹介します。

事業の管理者や責任者が、情報セキュリティガイドライン(安全策を確実に行うための2種:①経営者の指針②詳細を決めた規則)を策定し、自分自身を含む全ての従業員に守らせる必要があります。IPA|中小企業の情報セキュリティ対策ガイドラインにある情報セキュリティのリスク分析ができる「リスク分析シート」をダウンロードして活用するのがおすすめです。

情報セキュリティガイドラインは、現場にあったルールにする必要があります。実際に起こった情報セキュリティ事件・事故を、具体例として資料でまとめて紹介しながら「これを起こさないように、このルールを守ろう」と従業員へ教育・指導することそのものも、安全策の一部であることを覚えておきましょう。

表は、代表的な安全策をまとめたものです。

| 機密性(Confidentiality) |

|

| 完全性(Integrity) |

|

| 可用性(Availability) |

|

「枯れた技術の水平思考」を大切に

任天堂のゲーム機の設計思想に「枯れた技術の水平思考」という最新技術ではなく安定していることを重視する指針があります。今の時点で安定しているなら、古いものも最新の技術も同じように使うことで、強みになるのです。

例えば、昨今ではオールドメディアとして扱われがちな「電話」ですが、「ネットワーク環境を圧迫させず、情報セキュリティを気にせず、安全なコミュニケーションができる」という点で、電話代がかかっても、リモートワークでも活用できる余地は十分にあるでしょう。

「リモートワークで、ビジネスのすべてを最新技術とオンラインサービスでまかなう」という発想にこだわりすぎると、どこかで行き詰まります。安定して使えるものは何でも使う、一部の業務はリモートワークをしない、など常に目的と手段を混同しない判断が、ニューノーマル時代のビジネスでは重要だと言えるでしょう。

まとめ

リモートワークとはどんな働き方か、どんな課題があるかをテーマに、類語と比較しての意味の違い、メリット・デメリット、向いている職種・向いていない職種などの経営者として知っておくべき基礎知識、リモートワークに必要なもの・ツール・安全策をご紹介しました。

リモートワークをはじめるときの資金調達なら、国が認めた経営問題に関する相談・支援をする認定支援機関の株式会社SoLaboにぜひご相談ください。経営アドバイスから、融資(ローン)に必要な書類の作成、審査の進行管理や面談対策まで、事業者向けの経営サポートを行っております。

リモートワークは、オンラインサービスを活用し、会社などの本来働くべき場所から離れて、その場所にいるときと同じように仕事をすること、またはその働き方のことです。非対面で仕事できるため、新しい生活様式(ニューノーマル)として、今後、標準的な働き方になると考えられます。

経営者として、リモートワークで必要なもの・必要なツールなどの要点をおさえた上で、安全策を十分に考え、従業員に周知徹底させてからスタートさせましょう!